Le 21e Festival du Cinéma de Turquie à Paris, qui a eu lieu du 28 mars au 7 avril, a présenté une nouvelle génération de réalisatrices et a mis en avant le thème du genre.

Le 19 avril 2024, par Ayşan Sönmez*

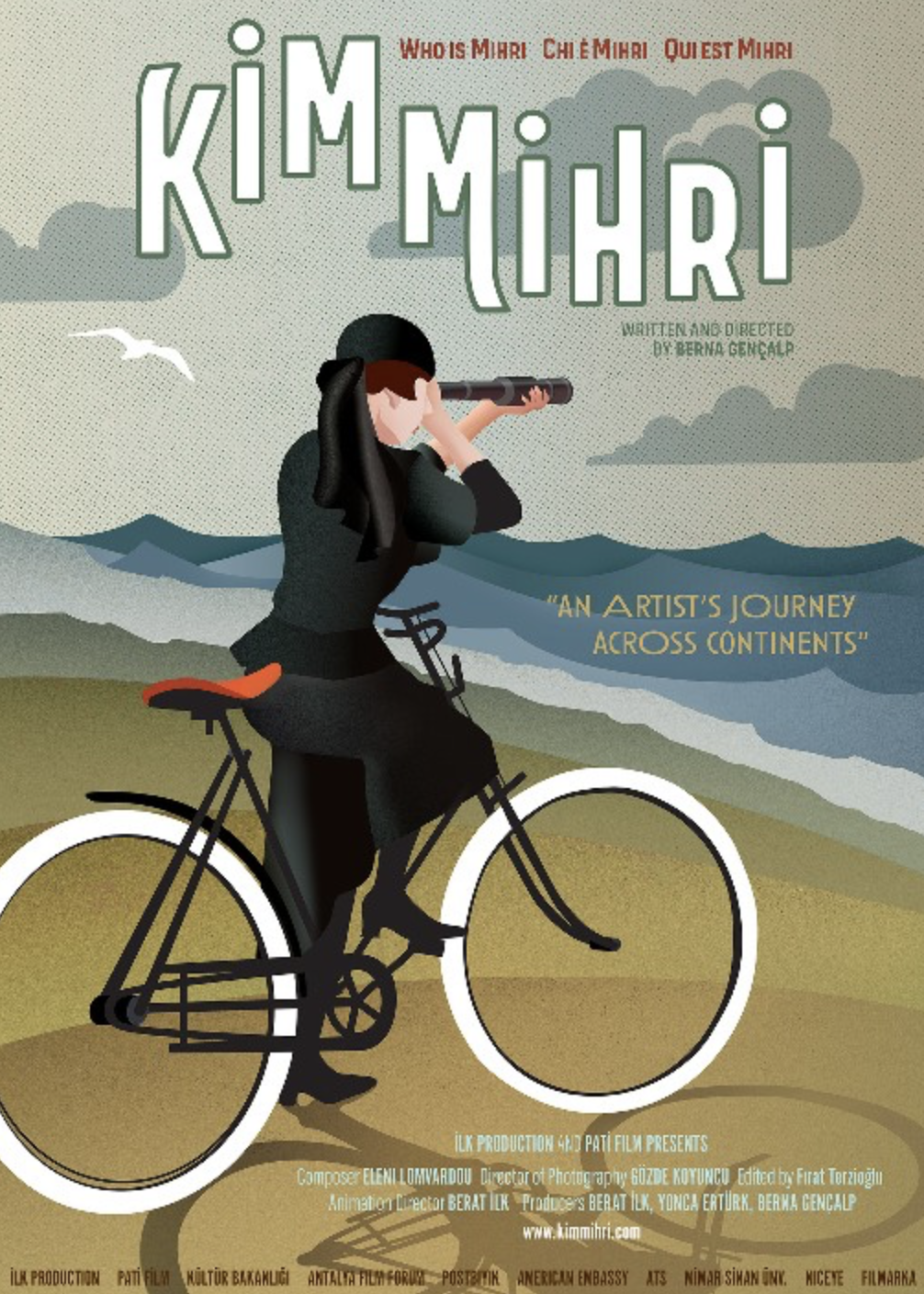

« Kim Mihri », le documentaire long métrage de Berna Gençalp de 2022, a été projeté au Brady à Paris le 30 mars 2024. Ce documentaire raconte l’histoire de la peintre ottomane Mihri Rasim Müşfik Açba (1) (1886-1954), son périple depuis Istanbul jusqu’à Rome, en passant par Paris et New York. Il explore sa vie de femme, son univers intellectuel et artistique, ses valeurs et sa vie privée. Avec la contribution d’universitaires et de féministes il tente d’éclairer l’histoire de cette femme hors du commun. Les visites de lieux qui furent fréquentés par Mihri, et des épisodes en dessins animés donnent au récit son rythme.

Qui est Mihri, une représentante emblématique du premier mouvement des femmes ottomanes ?

Mihri Rasim Müşfik Açba fait partie de la première vague du mouvement féministe ottoman. Ces femmes sont issues de l’aristocratie, elles sont éduquées, polyglottes, urbaines. Elles sont influencées par les idées d’égalité et de liberté qui se sont diffusées pendant les réformes des institutions étatiques, les Tanzimat (1839, 1856), de la révolution des Jeunes turcs (1908) et de la Seconde monarchie constitutionnelle (1908-1919). Mihri a lutté pour exister en tant que femme et artiste dans la sphère publique. Alors que des féministes ottomanes telles que Fatma Aliye Hanım (1862-193), Şair Nigar (1856-1918), Nuriye Ulviye (1863-1964) publiaient des journaux tels que Hanımlara Mahsus Gazete (1895-1906), Kadınlar Dünyası (1913-1921), Şükûfezâr (1884-1886) et écrivaient des romans, Mihri, elle, peignait. Elle s’exprimait par la peinture. Comme les féministes de sa génération, elle a créé des associations caritatives et fondé des établissements d’enseignement. Alors que la femme ottomane moderne était encouragée à être une bonne mère et ménagère et à rester à la maison, elle est devenue l’une des représentantes de la lutte pour la liberté d’exister dans la sphère publique, pour le droit au travail et à l’éducation. Elle a également été influencée par les femmes de lettres, par George Sand (1804-1876) et Mary Wollstonecraft (1759-1797). Elle s’est efforcée de créer un mouvement de femmes propre à l’Empire ottoman au cours du processus de modernisation ottoman.

Autoportrait, Toile/Huile, 98,5 x 61 cm, Musée de la Peinture et de la Sculpture de l’Université des Beaux-Arts de Mimar Sinan (MSGSÜ), Istanbul.

Qui est Mihri, fille de Pacha qui s’est enfuie pour faire des études ?

Mihri est née dans une famille abkhaze (2) ayant émigré du Caucase. Son père était ministre de la Santé du sultan Abdülhamid II et sa tante l’une des épouses de ce dernier. Elle a été l’élève du peintre de la cour, Fausto Zonaro (1854-1929). Cette « fille de pacha » se sauve de chez elle pour pouvoir peindre à sa guise et quitte Istanbul au début des années 1900 pour se rendre à Rome. Elle ira ensuite à Paris où elle poursuit sa formation et gagne sa vie comme portraitiste. À son retour à Istanbul, elle contribue, en 1914 à la fondation de l’École des beaux-arts pour filles, (l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi), un établissement de niveau universitaire. Elle sera la première femme directrice et enseignante de cette école. Dans cet essor exceptionnel pour l’époque, elle fait peindre pour la première fois des étudiantes en plein air, dans les rues de la ville. Elle fait travailler des étudiantes avec des modèles nus ; elle encourage des femmes peintres à organiser la première exposition collective. Elle quitte à nouveau Istanbul pendant la Première guerre mondiale et, à partir des années 1920, elle vit à Rome, puis à New York, où elle meurt.

« Qui est Mihri ? » – Un « objet » mémoriel ?

Qu’est-ce qui pousse la réalisatrice Berna Gençalp à s’interroger sur ce personnage plus de 100 ans après sa mort ? Pourquoi fut-elle oubliée et pourquoi s’en souvient-on aujourd’hui ? Sorti en 2022, ce film documentaire, sont titre, son contenu suscitent le débat. Pourquoi les « Mihris » sont-elles devenues invisibles ? Quelles sont les connotations du prénom Mihri ? Pourquoi a-t-il fallu attendre un siècle après la fondation de la République de Turquie (1923) pour enquêter sur la vie d’une femme peintre, aristocrate ottomane, musulmane?

Rupture ? Continuité ?

Comment s’est fait le transfert du patrimoine culturel et intellectuel de la société ottomane sous le régime républicain. Rupture ou continuité ?

Lorsque le passage à l’ère républicaine est considérée comme une rupture, l’histoire ottomane devient une vieille histoire qui peut être « oubliée ». En revanche, lorsqu’elle est interprétée dans une « continuité », le mouvement des femmes ottomanes et son héritage sont « restaurés » et leurs contributions au patrimoine intellectuel de la Turquie contemporaine sont reconnues. On peut dire que les deux approches coexistent aujourd’hui dans les luttes des femmes de Turquie. La réponse à cette question est façonnée en fonction des préférences idéologiques. L’effacement du souvenir des Mihri est le résultat d’une éducation qui considére la fondation de la République comme une « rupture ». La perte de prestige de l’aristocratie ottomane au cours de la période républicaine et sa représentation négative dans l’historiographie officielle s’accentuent lorsqu’il s’agit des femmes aristocrates de l’Empire ottoman. Il en va de même pour les femmes musulmanes et les femmes chrétiennes. Grâce au mouvement des femmes, toujours aussi puissant en Turquie, des institutions telles que la Bibliothèque des œuvres de femmes (Kadın Eserleri Kütüphanesi) s’attaquent sans relâche à cette question de « l’oubli ». Les femmes de toutes communautés qui ont été les actrices du mouvement féministe ottomane gagnent en visibilité. Des maisons d’édition comme Libra republient, mais en Turc moderne, des magazines des femmes ottomanes telle que Kadınlar Dünyası. Dans les universités et les ONG, dans la culture populaire, les contributions des femmes ottomanes sont reconnues, leur travail et leurs biographies gagnent en visibilité.

L’accès au turc ottoman d’un Empire polyglotte.

Pour accéder aux sources concernant l’histoire ottomane il est nécessaire de connaître le turc ottoman qui s’écrit en lettres arabes. Cela constitue une raison majeure de l’oubli des femmes comme Mihri. Le turc ottoman était la langue littéraire et de communication commune à toutes les communautés ottomanes. Cela cessé avec l’adoption officielle de l’alphabet latin pendant la période républicaine en 1928 (3).

Le turc ottoman en lettres arabes n’a plus été enseignée que dans les départements d’histoire et de turcologie des universités. Cependant son enseignement s’est dans les établissements religieux dont l’objectif principal était la lecture du Coran.

Ainsi les œuvres des femmes comme Mihri sont cachées dans la vaste littérature ottomane rédigée en turc ottoman, en arménien, en grec et en ladino. Le réapprentissage de ces langues et la traduction de ces œuvres dans les langues modernes accessibles aux nouvelles générations – permettront certainement de découvrir de nombreuses autres femmes au destin exceptionnel et oubliées comme Mihri. Le multilinguisme de la vie quotidienne ottomane (4), la richesse des scènes de théâtre autant orientales qu’occidentales, folkloriques, religieuses (5), ont diminué avec la destruction culturelle causée par le traumatisme (6), de la Première guerre mondiale. Des œuvres comme « Kim Mihri » œuvrent contre la culture de « l’oubli ». Elles susciteront de nouveaux débats et rendront aux femmes ottomanes la reconnaissance qu’elles méritent.

* Ayşan Sönmez, doctorante à l’Institut français de géopolitique (Univ. Paris8), elle prépare une thèse sur le périple du théâtre arménien au 19è siècle d’Istanbul à New York en passant par Tbilissi et Moscou.

(1) Visitez le site web pour voir des exemples d’œuvres du peintre Mihri : https://www.kimmihri.com/

(2) Les Abkhazes sont un groupe ethnique caucasien qui vit aujourd’hui principalement en Abkhazie, un État caucasien situé sur la mer Noire, entre la Russie et la Géorgie.

(3) La langue turque s’écrivait généralement avec l’alphabet arabe. Cependant, le turc ottoman a également été écrit et lu avec les alphabets des communautés ottomanes non-musulmanes, tels que l’alphabet arménien, l’alphabet grec etc.

(4) Pour un exemple concret de ce type de mémoire conservé dans un quartier spécifique pendant l’ère républicaine, voir Nora Şeni : « Souvenirs polyphoniques », ANKA, 7-8, 1989, CNL, Paris ; «Mémories Polyphonic », Seni Unutursam Istanbul, Kitap Publishing House, 2011.

(5) Pour la richesse de la langue et du contenu dans le monde intellectuel ottoman et son historicisation, voir: Johann Strauss : « Who Read What in the Ottoman Empire (19th-20th Centuries) ? », Middle Eastern Literatures, 6.1, 2003.

(6) Alexandre Toumarkine, Historiographie turque de la Première Guerre mondiale sur les fronts ottomans : problèmes, enjeux et tendances, Histoire@Politique 2014/1.

Poster: Ayşenur Sarıer