Les librairies parisiennes regorgent de BD autobiographiques en cette saison toute en frémissements de cadeaux à déposer au pied de l’arbre ou à offrir pour le nouvel an… le sixième volume de l’Arabe du Futur de Riad Satouf caracolant parmi les meilleures ventes. La déambulation dans les rues angoissantes d’une Istanbul en pleine mutation que raconte Ersin Karabulut dans son « Journal inquiet d’Istanbul« (Dargaud) figure en bonne place parmi ces ventes. Il fait partie des conseils des journalistes du Monde dans une sélection publiée le 7 décembre. Karabulut est déjà connu en France pour avoir publié en 2018 « Contes ordinaires d’une société résignée », puis en 2020, « Jusqu’ici tout allait bien… » (Fluide Glacial). Tandis que le délicieux album de Özge Samanci Nager à contre courant. Une enfance en Turquie est un ovni dans cet univers et il ne figure pas parmi les choix des journalistes du Monde. Publié par une jeune éditrice déterminée, Sophie Caillat, aux Editions du Faubourg cet album, le premier de cette autrice turque qui vit et travaille aux Etats Unis mérite mieux qu’un succès d’estime. Réclamez le auprès de vos libraires, il est traversé d’un regard malicieux et poétique sur l’enfance et la Turquie. L’observatoire de la Turquie contemporaine

A regarder aussi Entretien avec Özge Samanci, BD’iste turque qui présente à Paris son album « Nager à contre courant, une enfance en Turquie »

Voici l’article du Monde du 7 décembre:

« La sélection du « Monde » des 26 BD qu’il ne fallait pas manquer en 2022: Nos journalistes du « Monde » vous conseillent des bandes dessinées pour tous les goûts, de Blutch à Tatsuki Fujimoto.

Les journalistes du Monde qui écrivent sur la bande dessinée et le manga ont élaboré une sélection de leurs albums préférés parmi ceux parus au cours de l’année 2022. Une liste de vingt-cinq titres qu’il n’est pas interdit d’envisager offrir à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Les choix de Pauline Croquet

« Dai Dark », tome I, de Q Hayashida

Bien que biberonnée à Alien, de Ridley Scott, et à The Thing, de John Carpenter, Q Hayashida revendique une SF affranchie de ses poncifs visuels et scénaristiques, à l’équilibre entre autodérision, ingrédients horrifiques et trituration de la matière organique. Celle qui a d’abord conquis avec sa fantasque et crasseuse série postapocalyptique Dorohedoro, rempile dans Dai Dark avec un univers spatial ténébreux et dangereux qu’arpente un ado de 14 ans vêtu d’un uniforme en décomposition et dont les os recèlent des propriétés magiques. Désossage garanti.

Dai Dark, tome I, de Q Hayashida, traduit du japonais par Florent Gorges, Soleil-Delcourt, 208 p., 11,95 €.

« Le Ciel pour conquête », de Yudori

La Coréenne Yudori signe un récit de solidarité et d’émancipation féminine subtil et singulier entre Amélie, fervente catholique hollandaise du XVIe siècle, et une esclave dont s’est entiché son mari, Hans. Loin d’un éculé triangle amoureux, l’autrice esquisse un lent rapprochement et une fascination mutuelle entre deux femmes, l’une mue par la volonté de survivre, l’autre férue de sciences et bien décidée à vivre comme elle l’entend.

Le Ciel pour conquête, de Yudori, traduit du coréen par Chloé Vollmer-Lo, Delcourt, 336 p., 25,50 €.

« Fool Night », tome I, de Kasumi Yasuda

Un titre qui détonne parmi la légion de mangas dystopiques avec son récit intime, dans une société où l’obscurité raréfie la flore et l’oxygène. Pour pallier ce manque, une technologie est capable de transformer les volontaires mourants en végétaux. Le temps de la mutation, les « sanctiflores », hybrides hommes-plantes, perdent peu à peu leurs facultés et baragouinent un métalangage. C’est bientôt le sort qui sera réservé à Toshiro, le héros acculé par la pauvreté, qui, paradoxalement, se retrouve mieux considéré depuis qu’il a renoncé à son humanité. Dans des planches où le trait accouple habilement matière organique et végétale, Kasumi Yasuda dissèque l’humain à la lueur du grotesque.

Fool Night, tome I, de Kasumi Yasuda, traduit du japonais par Hana Kanehisa, Glénat, 228 p., 7,60 €.

« Fleurs de pierre », tome I, de Hisashi Sakaguchi

Chef-d’œuvre de l’histoire du manga, Fleurs de pierre est une épopée humaine et historique dans la Yougoslavie des années 1940, dessinée par un enfant du Japon né après-guerre, Hisashi Sakaguchi, qui a fait ses armes dans les studios d’animation d’Osamu Tezuka. Sous sa plume dynamique et expressive se noue l’indicible de la barbarie nazie et le destin d’un jeune héros, Krilo, qui s’engage dans la résistance des partisans.

Fleurs de pierre, tome I, de Hisashi Sakaguchi, traduit du japonais par Ilan Nguyen, Revival, 296 p., 29 €.

« Look Back », de Tatsuki Fujimoto

Ceux qui auront découvert Tatsuki Fujimoto avec sa série postapocalyptique Fire Punch ou son manga déjanté pour adolescents Chainsaw Man ne sont pas au bout de leurs surprises. Avec ce one shot tout en nuances et saisons qui passent, l’auteur explore les désirs de devenir mangaka de deux adolescentes, entre langueur d’un métier où l’on est sans cesse courbé sur sa planche à dessin et fougue de la compétition.

Look Back, de Tatsuki Fujimoto, traduit du japonais par Sébastien Ludmann, Kazé, 192 p., 7,29 €.

Les choix d’Alexis Duval

« Toutes les princesses meurent après minuit », de Quentin Zuttion

31 août 1997. C’est la fin de l’été dans la banlieue pavillonnaire où vivent un couple et ses deux enfants. Adolescente, Cam n’a qu’une envie : bronzer autant que possible avant que les cours reprennent. Son cadet, Lulu, 8 ans, est un garçon fantasque qui adore jouer avec son voisin Yoyo, un peu plus âgé que lui, et pour qui il éprouve davantage que de l’amitié. Alors que les parents se demandent comment annoncer leur séparation, on apprend aux informations que Diana Spencer, divorcée du prince Charles, a été victime avec son compagnon égyptien, Dodi Al-Fayed, d’un accident de voiture mortel à Paris…

La disparition de Lady Di, « princesse des cœurs » et icône LGBT, œuvre ici à la manière de l’allégorie d’une page qui se tourne. Déjà remarqué pour Touchées (Payot) et La Dame blanche (Le Lombard), Quentin Zuttion fait se télescoper la trajectoire de la famille royale britannique et le drame de l’éclatement d’une famille ordinaire, sur fond de musique pop des années 1990, Gala et Lara Fabian en tête. Mais c’est un autre type de collision qui traverse cet album aux très beaux pastels : chaque personnage est travaillé par le sentiment amoureux. Un récit d’une fulgurante beauté qui donne l’envie d’aimer.

Toutes les princesses meurent après minuit, de Quentin Zuttion, Le Lombard, 208 p., 20,50 €.

« Otoshiyori, trésors japonais », d’Isabelle Boinot

Quelle place la société nippone accorde-t-elle à ses aînés ? L’illustratrice Isabelle Boinot, qui s’est rendue dans l’Archipel à plusieurs reprises, a tenté de répondre à cette question dans un album empreint d’une douceur immense. Elle y dresse la topographie des cafés, gares et autres endroits fréquentés par les personnes âgées qu’elle a rencontrées et établit un inventaire poétique, de la boîte de sablés au beurre aux petits rubans d’emballage, sans oublier les indispensables animaux de compagnie. Une démarche tendre et pleine de grâce (les aquarelles sont sublimes), érudite tout en restant modeste.

Otoshiyori, trésors japonais, d’Isabelle Boinot, L’Association, 176 p., 22 €.

« L’Ombre des pins », de Cécile Dupuis et Valérian Guillaume

Rares sont les albums qui provoquent l’envie irrépressible de vivre dans leur univers. L’Ombre des pins est assurément de ceux-là. Les tonalités céruléennes et ocre de ce bord de mer méditerranéen sont d’une beauté étourdissante. L’histoire, elle, désarme par son évidente universalité. Deux êtres qui se rencontrent un jour d’été pendant leurs vacances et qui se prennent de passion pour un art – la photographie – et l’un pour l’autre. Loin des clichés, on se sent bien dans la langueur de cet été dessiné…

L’Ombre des pins, de Cécile Dupuis et Valérian Guillaume, Rivages, 112 p., 20 €.

« Un ennemi du peuple », de Javi Rey

Le dramaturge norvégien Henrik Ibsen (Peer Gynt, Une maison de poupée, Hedda Gabler…) est aussi l’auteur de pièces très politiques, dont la plus célèbre est assurément Un ennemi du peuple (1882). Un texte que transpose brillamment en images Javi Rey. Le dessinateur espagnol a su s’approprier et remettre au goût du jour cette histoire de lanceur d’alerte dans une ville thermale dont l’eau se révèle toxique. Plaidoyer écologique et citoyen en même temps que réflexion sur les rapports entre la presse et le capitalisme sauvage : tout y est. Une adaptation fidèle, rythmée et stimulante.

Un ennemi du peuple, de Javi Rey, Dupuis « Aire libre », 152 p., 24 €.

« Une nuit », par Odélia Kammoun, Inès Weill-Rochant, Kenza Aloui, Saena Delacroix-Sadighiyan

Le soir du 13 novembre 2015, trois jeunes femmes qui ne se connaissent pas se retrouvent et conversent sur le monde, leur histoire personnelle, la religion, leur rapport à la langue… Il ne faut pas se laisser dérouter par le dispositif narratif d’Une nuit, premier album composé à huit mains. On risquerait de passer à côté de la beauté ébouriffante et riche de sens du dessin : certaines planches jouent sur la dimension calligraphique des alphabets arabe, hébreu et latin. C’est à cette France creuset de diversité que l’œuvre rend un puissant hommage.

Une nuit, par Odélia Kammoun, Inès Weill-Rochant, Kenza Aloui, Saena Delacroix-Sadighiyan, First, 240 p., 22,95 €.

Les choix d’Adrien Le Gal

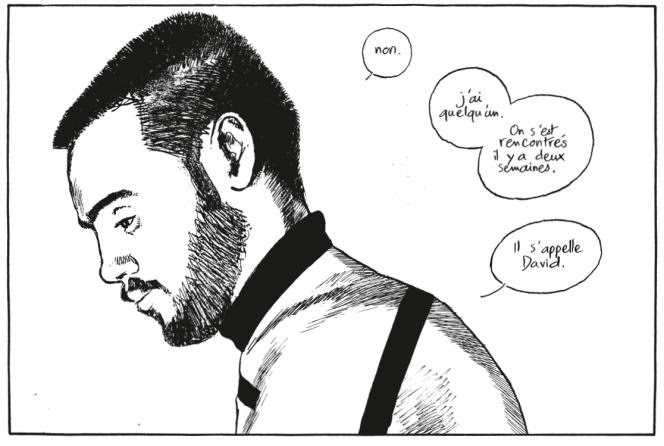

« Journal », de Fabrice Neaud

C’est une réédition quasi archéologique. Quand Fabrice Neaud a publié le premier volume de son Journal, en 1996, il n’existait ni le pacs, ni le mariage pour tous, et encore moins la PrEP et les applications de rencontre par géolocalisation. La vie qu’il décrit, celle d’un artiste gay au chômage dans une ville de province, tourmenté par une passion amoureuse à sens unique, semble sortir de la nuit des temps. Le récit, lui, n’a rien perdu de sa sincérité et de sa justesse, et est servi par les qualités graphiques remarquables d’un artiste dont le regard est nourri par ses fantasmes.

Journal, de Fabrice Neaud, Delcourt, tomes I & II, 200 p., 22,95 € ; tome III, 424 p., 34,95 € ; tome IV, 224 p., 23,95 €.

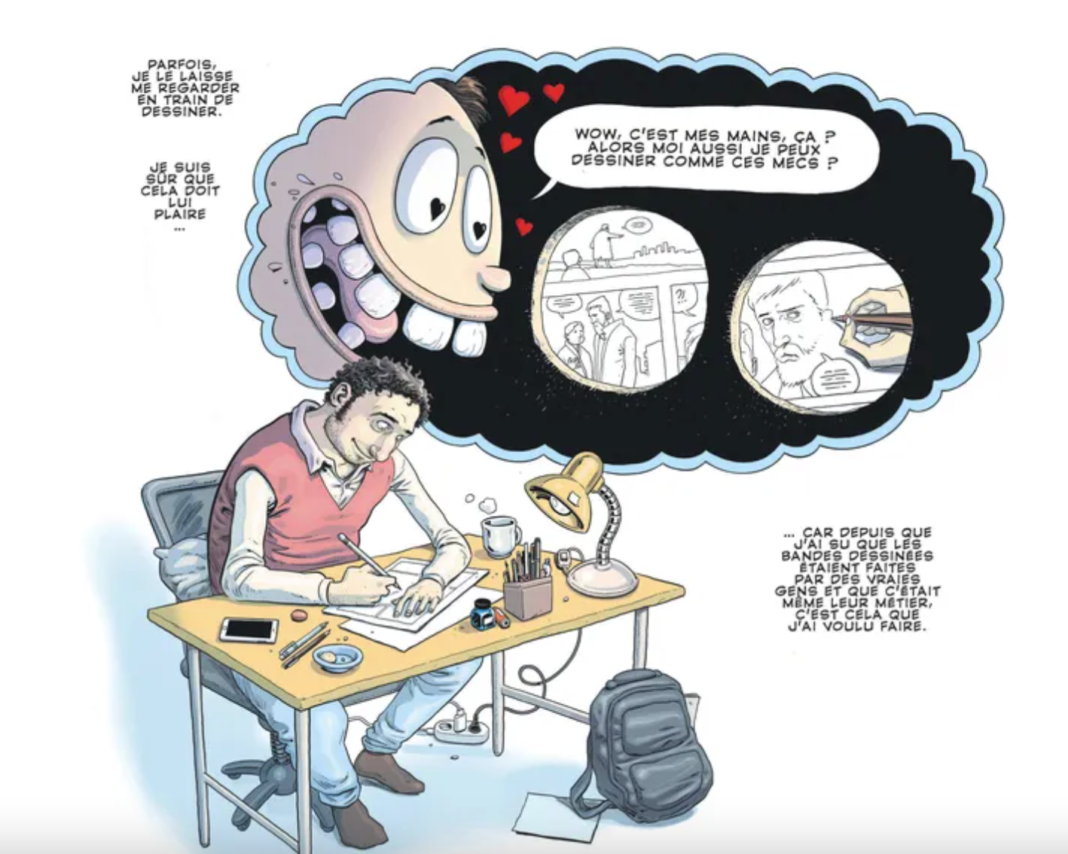

« Journal inquiet d’Istanbul », d’Ersin Karabulut

Peut-on, en Turquie, revendiquer sa liberté d’artiste sans être perçu comme un dessinateur anti-Erdogan ? Poser la question revient à y répondre. Ersin Karabulut, étoile montante de la bande dessinée turque, se saisit du tome I de son grand projet autobiographique pour mettre en lumière les ambiguïtés du statut d’opposant. Face à la vague de répression, de lâcheté et de bêtise qui submerge peu à peu son pays, le jeune dessinateur s’accroche à ses rêves d’enfant, soutenu par ses héros venus de la bande dessinée franco-belge et des comics américains. Signe des temps, l’album, sorti cet été en France, vient d’être traduit en anglais, mais n’a pas, pour l’heure, été publié en Turquie.

Journal inquiet d’Istanbul, d’Ersin Karabulut, volume I, Dargaud, 152 p., 23 €.

« La Forêt, une enquête buissonnière », de Claire Braud

C’est une enquête qui semble n’aller nulle part et qui arrive un peu partout. L’autrice, Claire Braud, profite de son retour en Touraine, après quelques années de vie parisienne, pour mener une enquête tous azimuts sur la forêt, ses habitants, son imaginaire et son avenir. Elle en tire un récit certes décousu, mais plaisant et riche d’enseignements, sur la chasse et ses dérives, l’intérêt écologique du loup, ainsi que sur les ermites et les Gitans, qui peuplent la nature loin des regards. Autant de raisons d’aimer la forêt, menacée par le danger vital du réchauffement climatique.

La Forêt, une enquête buissonnière, de Claire Braud, Casterman, 204 p. 22 €.

« Slava », tome I, de Pierre-Henry Gomont

Un curieux binôme sillonne les vastes contrées neigeuses de l’URSS qui s’effondre : Slava Segalov, un jeune artiste dissident au destin contrarié par la chute du communisme, et Dimitri Lavrine, un homme d’affaires ayant « la conscience morale d’un tabouret de cuisine ». Dans cet empire en dislocation, tout est bon à piller et à vendre : des vitraux, des lustres, du marbre, du parquet, des robinets… Et, pourquoi pas, une mine de charbon et ses excavatrices géantes. Tandis que Slava est déchiré par les dilemmes moraux, Dimitri redouble d’enthousiasme dans sa carrière de détrousseur de cadavres, avant tout soucieux de son « standing » et de sa capacité à se fondre dans la haute société vénale et sans scrupule.

Au-delà de la farce tragicomique vécue à travers ce duo improbable, Pierre-Henry Gomont convoque une image saisissante pour dépeindre la Russie d’alors : celle du Léviathan – un monstre biblique marin, échoué sur le sable, prêt à être dépecé.

Slava, tome I, de Pierre-Henry Gomont, Dargaud, 104 p., 20,50 €.

« La Réparation », de Nina Bunjevac

Et si la main invisible de l’adulte pouvait revenir panser les plaies de l’enfance ? La Réparation est un nouvel opus poignant de la collection « 25 images », proposant un dessin par planche, sans texte et en noir et blanc. Le format, très court, n’oblitère pas la profondeur du propos, porté par une esthétique finement travaillée.

La Réparation, de Nina Bunjevac, Editions Martin de Halleux, 32 p., 19,90 €.

Les choix de Cédric Pietralunga

« La Dernière Reine », de Jean-Marc Rochette

Cet album, « c’est mon Everest », dit Jean-Marc Rochette. Présenté comme le dernier volume d’une trilogie alpine, entamée en 2018 avec Ailefroide, altitude 3954 (Casterman) et poursuivie en 2019 avec Le Loup (Casterman), La Dernière Reine est pourtant bien plus qu’un ouvrage sur la montagne. En deux cent quarante pages, l’auteur y conte le destin tragique d’Edouard Roux, colosse projeté en 1916 du plateau du Vercors aux tranchées de la Somme, où un obus allemand le laisse défiguré. Contraint de vivre un sac sur la tête après la guerre, l’homme monte à Paris pour rencontrer Jeanne Sauvage, sculptrice animalière qui s’occupe des gueules cassées.

Touchée par le géant aux cheveux roux, la jeune femme lui fabrique un masque sur mesure. En échange, il accepte de poser pour elle. Le début d’une histoire d’amour intense, magnifique parce qu’improbable. Jamais Rochette, qui avait déjà connu le succès au début des années 1980 avec la saga Transperceneige (Casterman), n’a été aussi bouleversant. Un album que le magazine Lire a élu « livre de l’année 2022 », tous genres confondus, et c’est mérité.

La Dernière Reine, de Jean-Marc Rochette, Casterman, 240 p., 30 €.

« Le Poids des héros », de David Sala

« Il faut en parler ! » Cette injonction maternelle, David Sala ne l’a jamais oubliée. Mais comment évoquer l’innommable, ce grand-père chassé par Franco et déporté à Mauthausen, cet autre raflé par les SS et réchappé du peloton d’exécution ? Pour honorer leur mémoire, l’auteur convoque ses souvenirs et retrace à hauteur d’enfant près de quarante ans de vie familiale, dans ses propres yeux puis dans ceux de sa fille. Le résultat est d’une rare puissance évocatrice. Les bourreaux ont des mains démesurées, les forêts sont peuplées de fleurs ou d’épines, les papiers peints remplis de couleurs. Si ce n’était présomptueux, on évoquerait volontiers Gustav Klimt ou les Nabis. Un choc graphique et narratif.

Le Poids des héros, de David Sala, Casterman, 176 p., 24 €.

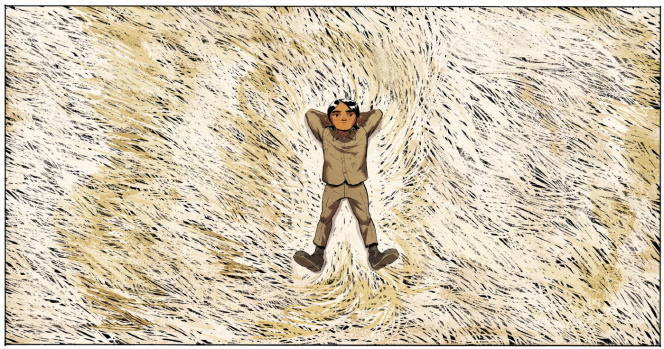

« Hoka Hey ! », de Neyef

Un western de plus ? Bien plus que cela… Cet épais roman graphique conte l’histoire de Georges, jeune Indien Lakota perdu dans l’Amérique de la fin du XIXe siècle. Elevé dans une réserve par un pasteur, le garçon s’est peu à peu acculturé, lorsqu’il est enlevé par Little Knife, un Indien qui veut se venger des Wasichus (« Blancs » en langage sioux), responsables de la mort de sa mère. S’ensuivra une sanglante traversée des Grandes Plaines, au cours de laquelle les deux personnages, d’apparence si différents, finiront par se rapprocher.

Un violent mais beau récit, traversé par les thèmes de l’identité et de la transmission. La maîtrise graphique affichée dans cet album par Romain Maufront, alias Neyef, est bluffante.

Hoka Hey !, de Neyef, Label 619, 224 p., 22,90 €.

« Hypericon », de Manuele Fior

Mais qu’est venue faire Teresa à Berlin ? Brillante étudiante en archéologie, la jeune Italienne rejoint la Technische Universität pour y préparer une exposition sur Toutankhamon. Un peu perdue, en proie à des insomnies tenaces, elle croise dans un parc Ruben, artiste aussi bohème que Teresa est sérieuse. Leur relation qui débute a-t-elle un sens ? Et quel rapport avec la découverte de la tombe du jeune pharaon en 1922 ?

Comme souvent avec l’auteur italien Manuele Fior, il faut accepter de se laisser emporter par ses sensations de lecture et la poésie des images, sans chercher à tout comprendre ou tout relier. Surnage un magnifique portrait de femme en quête d’elle-même, qui finira par s’épanouir… et s’endormir.

Hypericon, de Manuele Fior, Dargaud, 144 p., 23 €

« T’zée, une tragédie africaine », d’Appollo et Brüno

C’est l’histoire d’une fin de règne. Celle de T’zée, croisement monstrueux de Mobutu et d’Idi Amin Dada. Présumé mort après un coup d’Etat mené par des rebelles, le dictateur réapparaît subitement dans son palais, perdu au fond de la forêt équatoriale en Afrique centrale. Implacable, le vieux léopard veut mater la rébellion et reprendre le pouvoir. Mais Bobby, la jeune beauté devenue sa femme, et Hippolyte, le fils méprisé du tyran galonné, n’y croient plus. Trop de sang, trop de massacres. Un autre avenir est-il possible pour les deux héritiers, traversés de troubles sentiments ? Majestueux mais terrible, ce roman graphique réussit le pari de mêler l’imaginaire africain à la tragédie classique. Comme si Phèdre s’invitait au pays des fétiches et de la sape. Le dessin très cinématographique de Brüno, reconnaissable entre tous, est à son sommet.

T’zée, une tragédie africaine, d’Appollo et Brüno, Dargaud, 160 p., 22,50 €.

« Les Pizzlys », de Jérémie Moreau

Depuis la mort de leurs parents, son frère et sa sœur n’ont plus que lui. Alors Nathan sillonne Paris jour et nuit comme chauffeur Uber, pour qu’ils ne manquent de rien. Mais un jour, l’épuisement le rattrape et c’est l’accident. Annie, sa dernière cliente, propose alors à la fratrie de la raccompagner jusque chez elle, dans une forêt de l’Alaska. Le début d’une renaissance pour les trois enfants des villes, confrontés à l’immensité sauvage et contraints de s’interroger sur leur condition. Une séduisante allégorie de l’aliénation du monde moderne.

Les Pizzlys, de Jérémie Moreau, Delcourt, 200 p., 29,95 €.

Les choix de Frédéric Potet

« La mer à boire », de Blutch

Figure de proue de la bande dessinée d’avant-garde, Blutch est un maître en sensualité graphique. Preuve supplémentaire, cet album au scénario abracadabrantesqueservant de prétexte à ses obsessions récurrentes – la beauté féminine, en premier lieu. Dans une Bruxelles-City transformée en capitale bananière, un dessinateur ressemblant furieusement à l’auteur part à la recherche d’une jeune femme à l’allure de garçon manqué, avec une seule idée en tête : « la regarder ». Commencé dans un train à vapeur, le périple du quinqua dégarni va sautiller d’un univers à l’autre, entre western déjanté, rêve éveillé et digressions subconscientes.

Portée par une tension de chaque instant, cette fantaisie déstructurée (jusque dans sa pagination) offre à voir un dessin magnétique qui s’amuse à baguenauder du côté de la gravure et de l’architecture. Un besoin urgent naît chez le lecteur, sitôt le livre refermé : le relire.

La Mer à boire, de Blutch, Ed. 2024, 72 p., 28 €.

« Le Petit Frère », de JeanLouis Tripp

JeanLouis Tripp a longtemps pensé que le deuil d’un enfant ne pouvait se partager qu’avec des personnes ayant vécu le même drame. Et puis le dessinateur s’est ravisé. Quatre décennies plus tard, il raconte la mort de son jeune frère Gilles, âgé de 11 ans, victime d’un accident de la route en Bretagne. C’était en août 1976, la famille (élargie) se promenait à bord de deux roulottes à cheval quand une voiture faucha le garçon qui se penchait au-dehors de la plate-forme, avant de prendre la fuite. Usant du lavis à la manière d’un baume, Tripp a décidé de coller au plus près des faits et des souvenirs. Rien n’est oublié : l’accident lui-même, le transfert à l’hôpital, l’annonce de la mort par un médecin n’osant le dire, les obsèques, l’odieuse plaidoirie de l’avocat du chauffard, la lente reconstruction…

Une sincérité à tirer les larmes enrobe ce récit réaliste au cœur de l’inconcevable douleur : quelle plus grande injustice que « la perte contre-nature » d’un enfant ? Le poison de la culpabilité, le fardeau creux de l’absence, l’écheveau des silences familiaux qui suivirent la tragédie : au lecteur bouleversé, Tripp rappelle la force du dessin dans sa capacité à reconstituer le passé et à sonder l’indicible.

Le Petit Frère, de JeanLouis Tripp, Casterman, 344 p., 28 €.

« Bunker », de Camille Poulie

Saisir les émois de la puberté n’est pas un sujet neuf en bande dessinée. S’y employer avec autant de justesse est rare, a fortiori pour un premier album. Dans Bunker, Camille Poulie décrit, à distance d’entomologiste, les 400 coups d’un trio d’ados – une fille cheffe de bande et deux cousins empotés – l’instant d’un été sur la Côte d’Opale. Rien du processus transitoire vers l’âge adulte n’est oublié : la transformation des corps, la transgression des tabous, les crâneries, les outrances, les chamailleries… Son dessin truffé d’inventions témoigne d’une grande maturité graphique – de circonstance pour le coup.

Bunker, de Camille Poulie, Dupuis, 144 p., 20,95 €.

« La Couleur des choses », de Martin Panchaud

Aux puristes qui estiment qu’une BD n’en est plus une sans un minimum de dessin, fut-il numérique, on ne conseillera pas forcément la lecture de cet album dont la facture doit beaucoup à divers logiciels de mise en page et autres services de cartographie (Google Map, InDesign, Illustrator…). Les personnages du Suisse Martin Panchaud y sont en effet représentés sous la forme de ronds de couleurs, vus de haut. Déroutant au début, le procédé n’est pas pour autant exempt d’une mise en scène sautillante : dialogues bien sentis et péripéties qui s’enchaînent tiendront en haleine le lecteur jusqu’au bout de ce mélodrame humoristique incarné par un enfant de 14 ans.

Souffre-douleur des ados de son quartier, Simon suit les conseils d’une voyante pour gagner au tiercé une somme colossale qu’il ne pourra toucher qu’avec la signature de ses parents. Las : sa mère est retrouvée inconsciente dans sa maison, son père a pris la fuite… S’il s’inspire beaucoup de Chris Ware dans l’art de faire cheminer l’œil dans ses pages, l’auteur parvient à tenir son pari graphique : raconter une histoire à l’aide de symboles géométriques et de pictogrammes.

La Couleur des choses, de Martin Panchaud, Çà et là, 236 p., 24 €.

« Caboche », de Joshua Hale Fialkov et Noel Tuazon

Abondante en bande dessinée (Dick Tracy, Gil Jourdan, Ric Hochet, Alack Sinner, Canardo, Blacksad, Jack Palmer…), la figure du détective privé n’a pas épuisé toutes les possibilités de la littérature graphique. En atteste cette variation des Américains Fialkov (scénario) et Tuazon (dessin) sur laquelle plane l’ombre palpable de la mort. Son narrateur est un loser de première catégorie – jusqu’ici rien de neuf – qui se voit confier la délicate mission de retrouver la fille d’un mafieux – idem – mais qui, le même jour, apprend qu’il est atteint d’une tumeur au cerveau.

Aux péripéties (nombreuses) qui émaillent ses investigations s’ajoute bientôt sa lente désagrégation mentale et physique, faite d’hallucinations et de décalages temporels. Alors que revient en boucle le souvenir d’une histoire personnelle tragique, ses efforts pour rester focalisé sur son enquête soulignent la brutalité de la maladie dans sa réalité crue. Au diapason du récit, un dessin « brut de décoffrage » – de prime abord bâclé alors que c’est tout l’inverse – accentue le malaise.

Caboche, de Joshua Hale Fialkov et Noel Tuazon, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Julie Sibony, Sonatine, 256 p., 24,90 €.

Le Monde, 7 décembre 2022 «