Lerna Babikyan, éducatrice, autrice basée en Turquie est une artiste multidisciplinaire dont le travail est fondé principalement sur le mouvement. Elle a vu la création scénique de Nilufer Gros à Paris qui lui a inspiré le texte qui suit, publié en turc dans le quotidien AGOS.

« Un jour de mai, alors que je jouissais d’un sentiment de vide après un processus intensif de recherche académique et de rédaction de thèse, ma curiosité me titille et avec l’impatience de rencontrer des chercheurs académiques et leurs productions dont les intérêts sont les mêmes que les miens, je tape quelques mots-clés tels que « Armenian », « dance », « alphabet », « embodied learning », que j’utilise dans ma thèse, dans le moteur de recherche de la langue anglaise de l’ordinateur.

Parmi les résultats, le nom de Nilüfer Gros attire immédiatement mon attention. Tout d’abord, je lis son article intitulé « Carrying the Nest : Rewriting History through Embodied Research » ; ensuite, je regarde sur Youtube sa performance « Enterrer La Robe – Burying the Dress », qu’elle a préparée pour sa recherche doctorale au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris.

Cela fait longtemps que j’ai cessé de regarder les œuvres locales qui sont rarement exposées dans la soif et le silence de la scène de la danse indépendante en Turquie, qui a commencé à s’estomper après 2010, généralement éloignée de la politique, loin de la recherche d’un nouveau langage du mouvement, ou les œuvres des festivals d’art multi-sponsorisés qui sont presque des classiques pour l’ouest du monde, avec des prix d’entrée exorbitants. Alors que l’art élitiste ouvre souvent la voie à des acteurs approuvés par les autorités du domaine dans une période et un contexte donnés, la danse contemporaine, qui est bien plus fondamentale que cette action, ne peut pas atteindre le grand public en Turquie, car elle ne dispose pas encore d’une politique accessible, durable, diversifiée et inclusive. Cette situation est le résultat d’une pratique uniforme, discriminatoire et négationniste qui a été perpétuée par les dirigeants jusqu’à aujourd’hui et qui produit son propre monologue dans le courant dominant, du macro au micro.

Dans cet environnement normalisé depuis longtemps, incapable de produire sa propre critique, la performance « Burying the Dress » a été pour moi un véritable espace de respiration. Si l’œuvre exprime à plusieurs niveaux les violences subies depuis 1915 par des femmes d’identités et d’âges différents, en particulier celles vivant dans l’est du pays, elle révèle également les similitudes entre les maillons de cette chaîne de violence. Le texte, co-écrit par Nilüfer Gros et Nejbir Erkol, est interprété en turc avec un intertitre en français.

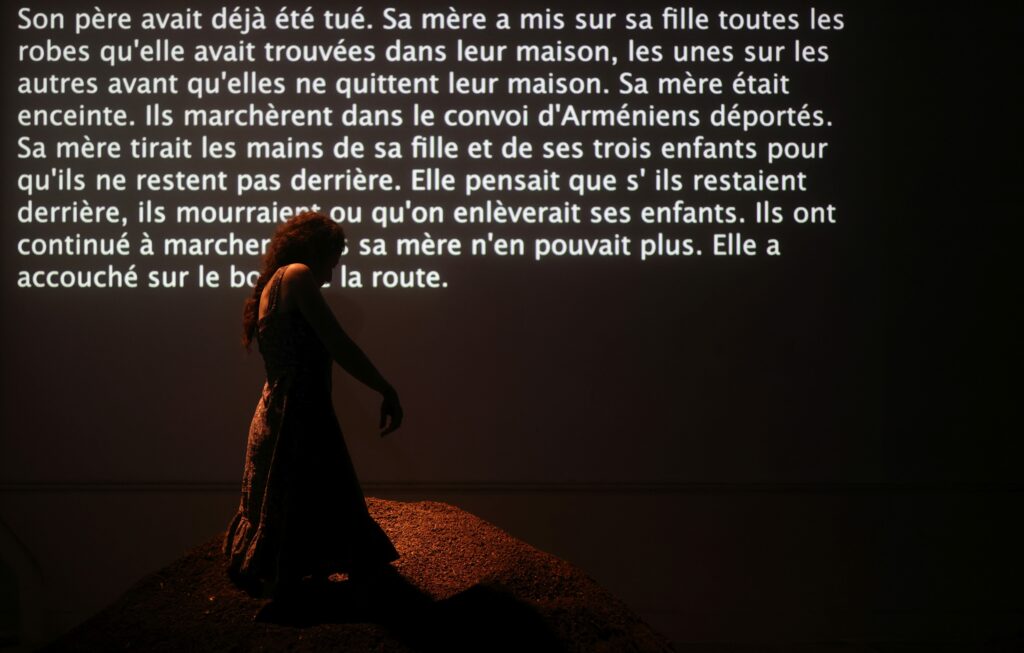

Le fait que l’espace de représentation soit situé à l’angle de l’espace plutôt que sur un mur plat ou devant la scène, et que l’interprète joue depuis cette intersection, concentre inévitablement le public sur l’urgence du récit, comme s’il l’attirait dans le couloir étroit des histoires laissées dans l’obscurité.

Sur scène, une femme silencieuse, d’une extrême simplicité ; derrière elle, un tas de terre… Comme la femme se connecte à ce tas de terre à intervalles irréguliers, à différents moments du spectacle, mon esprit se demande si elle creuse sa propre tombe, si elle cherche quelqu’un, ou si elle ouvre une tombe pour un exilé, une victime d’accident ou une femme morte dans son village lors d’un attentat.

Alors qu’elle travaillait à l’université de Mardin, Gros a retracé les histoires de femmes qu’elle a entendues et écoutées autour d’elle ; après avoir déménagé dans un autre pays, ces femmes ont commencé à se transformer en fantômes dans sa vie, apparaissant devant elle indépendamment du temps et de la géographie. Dans cette intensité, ce travail est comme un rituel de deuil, de confrontation et finalement de guérison pour les femmes qui veulent sortir de son corps et être libre, dont la plupart d’entre nous ne sont même pas conscients de l’existence et de la disparition. La terre frottée sur le visage et le corps recouvert de terre indiquent-ils une purification ou s’agit-il des traces laissées par les blessures infligées à l’âme et au corps de la femme par les atrocités subies par les générations suivantes ? Je ne sais pas lequel des deux, mais c’est quelque chose de réconfortant à regarder, j’ai envie de me replonger de temps en temps dans ce tissage de sens. Chaque femme racontée est en fait familière, car les histoires se rencontrent avec les mots et la voix, et parfois avec des mouvements corporels silencieux, elles prennent des ailes, et malgré tout leur poids, c’est comme s’il y avait un soulagement.

En regardant l’œuvre, je me promène dans mon propre corps et dans ma mémoire avec les projections kinesthésiques que je construis. Je pense à la terre apportée de Malatya, la ville natale de Hrant Dink, pour ses funérailles. La terre est notre ville natale, notre appartenance, la zone dans laquelle nous nous sentons en sécurité, enracinés, nourris et entretenus… Cependant, comme nous le voyons dans ce travail, la terre a également d’autres usages. Par exemple, lorsque mon grand-père n’avait que cinq ans à Tokat Erbaa en 1915, les aînés de sa famille l’ont déguisé en fille et lui ont souillé le visage avec de la terre pour qu’il ne soit pas emmené.

Nilüfer, tel un corps transparent sur scène, sans se laisser écraser par ce lourd fardeau et avec une profonde conscience, permet de voir et d’entendre les histoires de déplacement des femmes arméniennes, kurdes, assyriennes, yazidis, turques et juives. La première fois que l’on entend vraiment sa voix, c’est lorsqu’elle chante une lamentation qu’elle a travaillée avec Virginia Kerovpyan.

Lorsque le travail est terminé, il est même difficile d’applaudir ; je suis submergée par le plaisir d’assister à un travail sincère et bien fait et par le choc que je ressens lorsque les histoires, exprimées dans toute leur douleur, touchent ma chair. « Merveilleux, merveilleux travail ! » je lui adresse mes félicitations, et mon cœur souhaite que la douleur vécue dans chaque famille puisse trouver sa propre voix, son propre mot et sa propre expression sans l’effort d’être approuvée et comprise, et je me souviens de la citation de James Baldwin : « Tout ce qui est confronté ne peut pas être changé ; mais rien n’est changé tant qu’il n’est pas confronté. » »