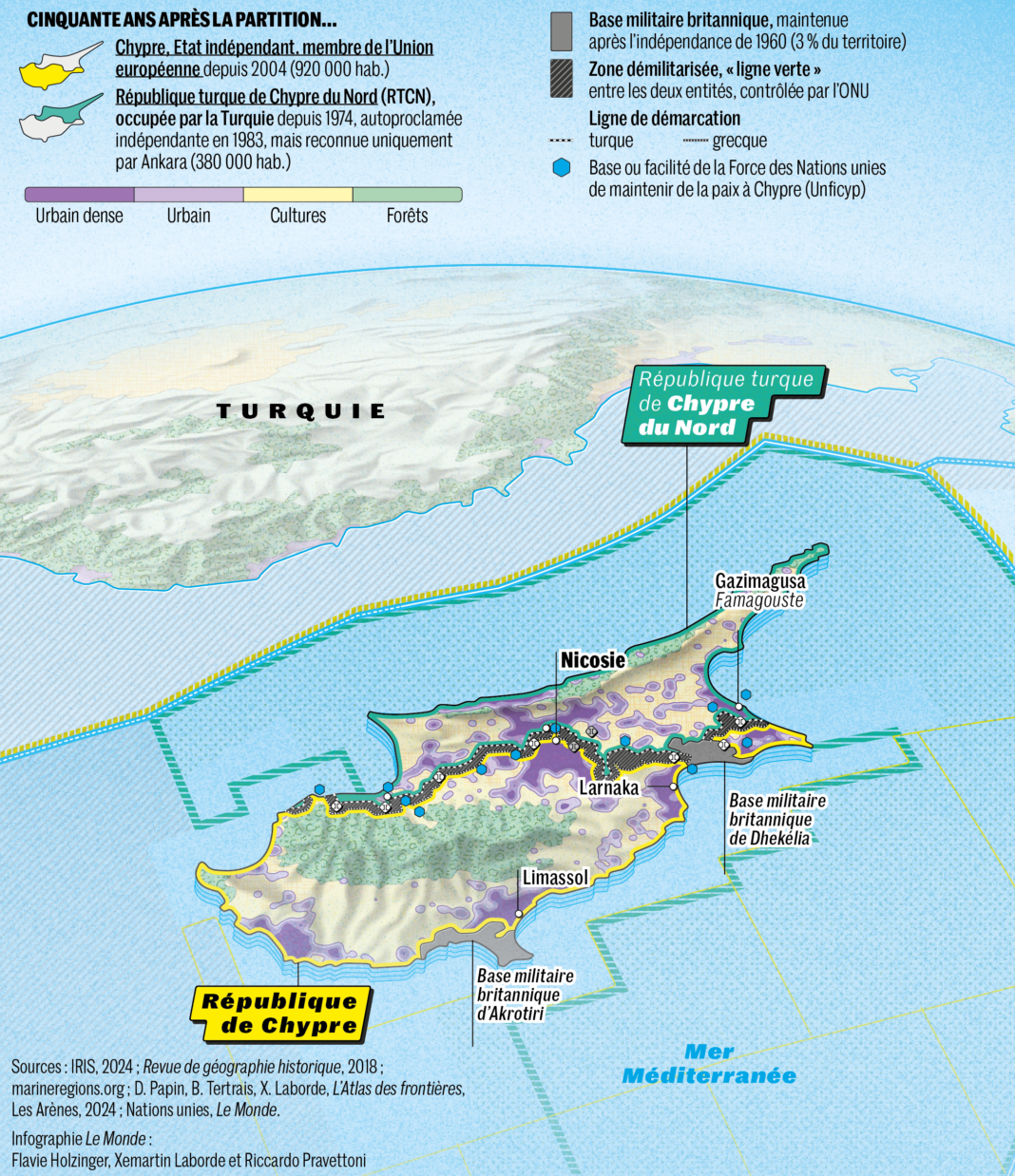

RECIT: L’île est figée dans une sorte de statu quo immuable depuis près d’un demi-siècle, scindée en deux entre les Chypriotes grecs et turcs, de part et d’autre de la « ligne verte ». Les pourparlers pour une réunification sont au point mort.

RECIT / Des immeubles abandonnés, des avenues et des rues désertes, une immense plage quasi vide. Tourner la tête dans tous les sens est vain. Pas un habitant, pas une boutique ouverte, pas même une terrasse de café sous ce ciel lourd. Solitude et désolation. Au bord d’une mer de rêve, Varosha est une cité fantôme traversée de coulées d’asphalte enserrées d’herbes folles, de maisons aux vitres brisées et de murs lépreux. A peine si les grandes enseignes des hôtels encore debout, les noms clinquants des boîtes de nuit et les magasins « Souvenirs » rappellent que, il y a cinquante ans, l’endroit était considéré comme le « Copacabana » de la Méditerranée pour son sable fin et soncadre en forme de demi-lune.

En vingt-quatre heures, le 20 juillet 1974, les 32 000 habitants de cette station balnéaire, située dans l’est de Chypre, ont fui l’avancée des troupes turques qui envahissaient le nord de l’île. Vingt-quatre heures à peine et aucun retour en vue depuis. Figée dans le silence, strictement encadrée par l’armée turque, Varosha a fini par cristalliser à elle seule la douleur des Chypriotes grecs. Une plaie ouverte qui, sur près de 180 kilomètres, suinte d’est en ouest de l’île pour former une ligne de front – la « ligne verte », selon la terminologie officielle – entre le Nord turc et le Sud grec, divisant Chypre en deux.

Lorsque le président turc, Recep Tayyip Erdogan, annonce, en 2020, son intention de venir y pique-niquer, la communauté grecque dénonce une provocation. Plusieurs milliers de Chypriotes turcs, partisans d’un rapprochement avec le Sud, ont même défilé dans les rues de Lefkosa, la partie turque de la capitale Nicosie, aux cris de « Pas de pique-nique sur la douleur des autres ! » Lorsque, un an plus tard, le chef de l’Etat se rend dans la cité maudite, les protestations redoublent. On rappelle que le Conseil de sécurité de l’ONU avait exigé qu’« aucune action ne [devait] être prise à propos de Varosha », que la ville était placée sous l’administration onusienne et ne pouvait être, en aucun cas, repeuplée.

Mais rien n’y fait. Décidé à rouvrir quelques rues et bâtiments, sans concertation préalable avec Nicosie, le président turc a permis l’accès au public de parcours pédestres balisés entre les ruines. Deux bâtiments au moins, cachés par de hautes bâches, ont été en partie rénovés et occupés par des militaires turcs. Une petite salle de prière, dans une vieille maison traditionnelle, accueille les rares ouvriers et travailleurs alentour. Deux parcelles de la plage ont été réservées aux baigneurs, cerclées de hauts grillages. Des visites sont même autorisées, où familles grecques et turques se croisent sans vraiment se rencontrer, plongeant l’île tout entière dans un malaise que le temps ne fait qu’accroître.

Des négociations au point mort

A ce jour, les négociations entre le nord et le sud de l’île sont au point mort. Chypre reste divisée et Varosha assiste, impuissante, à sa propre consomption. « Jamais nous n’avons connu une aussi longue période sans discussions substantielles entre les différentes parties », observe Hubert Faustmann, professeur de sciences politiques à l’université de Nicosie.

Après des années d’intenses tensions entre d’une part Ankara, la République turque de Chypre du Nord (RTCN), et d’autre part Athènes et la partie Sud − la République de Chypre, reconnue par l’ensemble de la communauté internationale −, Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, ont décidé de renouer le dialogue depuis près de sept mois. Les deux hommes se sont rencontrés en tête à tête à deux reprises. Ils ont même signé, le 7 décembre 2023, une « déclaration d’amitié »et acté le dégel de leurs relations diplomatiques. Mais rien au sujet de Chypre ni de Varosha.

Pis, le président de la RTCN, le nationaliste Ersin Tatar, homme lige de Recep Tayyip Erdogan, a refusé d’assister, en mai, à une réunion avec son homologue chypriote, le conservateur Nikos Christodoulides, et l’envoyée personnelle du secrétaire général des Nations unies, Maria Angela Holguin Cuellar, dépêchée sur l’île pour tenter de réamorcer un début de négociation. M. Tatar a expliqué qu’il conditionnait sa présence à la reconnaissance de la RTCN par les Chypriotes grecs et la communauté internationale. Chose impossible depuis un demi-siècle, comme il le sait pertinemment.

Pour comprendre ces tensions et cette impression de statu quo immuable, il faut remonter aux origines de cette partition. Planter le cadre de ce que Constantinos Adamides, professeur de relations internationales dans la capitale chypriote, appelle astucieusement « un conflit confortable et routinier » (« a comfortable and routine conflict »), qui contraste notamment avec le Proche-Orient voisin. Retisser les fils, aussi, des différents récits nationalistes et mettre le doigt sur cette incapacité, d’apparence ontologique, à mettre fin à ce comportement des élites des deux bords qui maintiennent la question chypriote quasi aussi irrésolue qu’au premier jour.

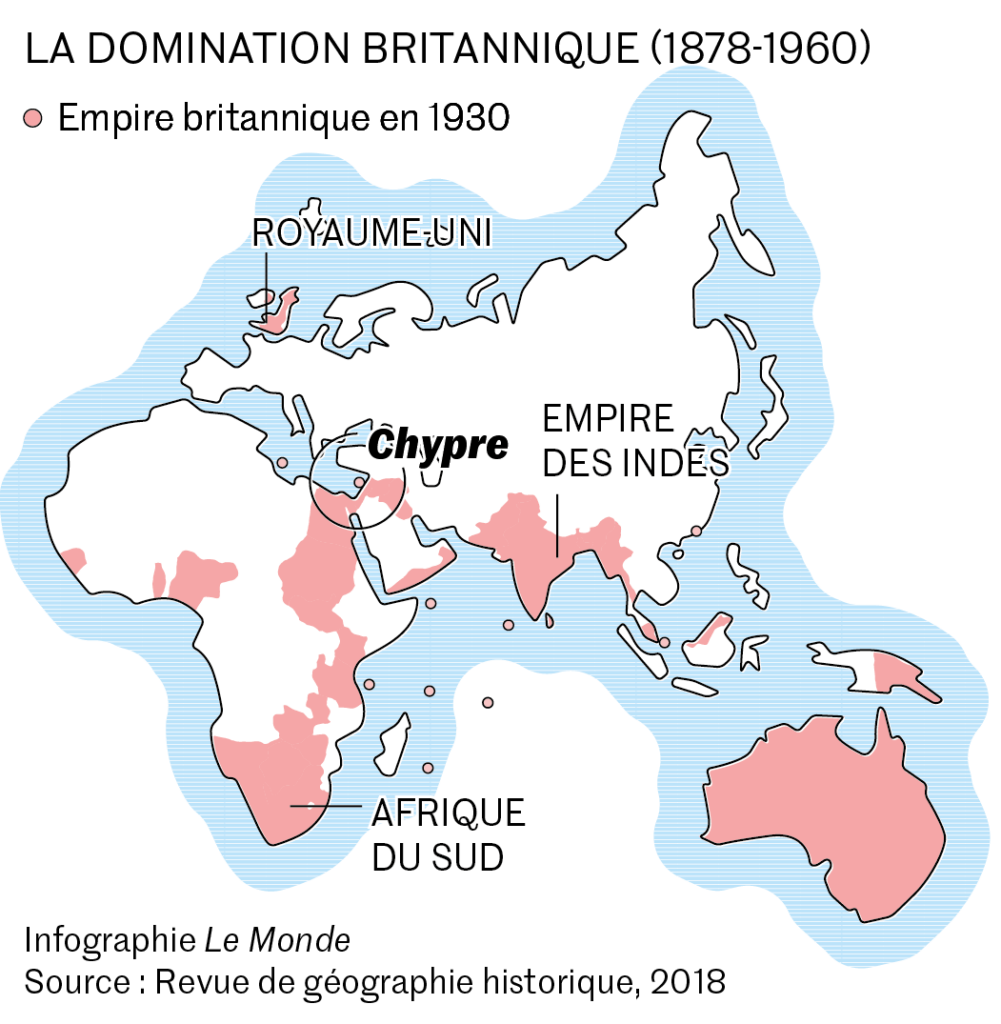

L’île n’a cessé de payer chèrement sa situation géographique stratégique, au carrefour de trois continents. Successivement dominée par les Grecs, les Phéniciens, les Ptolémées, les Romains, les Lusignan et, à partir de 1570, par les Ottomans, elle est prêtée par la Sublime Porte à l’Empire britannique en 1878. Epargnée par la guerre gréco-turque de 1921-1922, Chypre est proclamée trois ans plus tard colonie de la Couronne britannique, une annexion reconnue par la Turquie dans le traité de Lausanne. Les décennies suivantes, elle connaît des accès de colère de sa population grecque (environ 78 % des habitants) contre l’occupant britannique. Une guérilla s’organise avec le soutien de l’Eglise et de la droite. Le rattachement à la Grèce (enôsis) est ouvertement revendiqué.

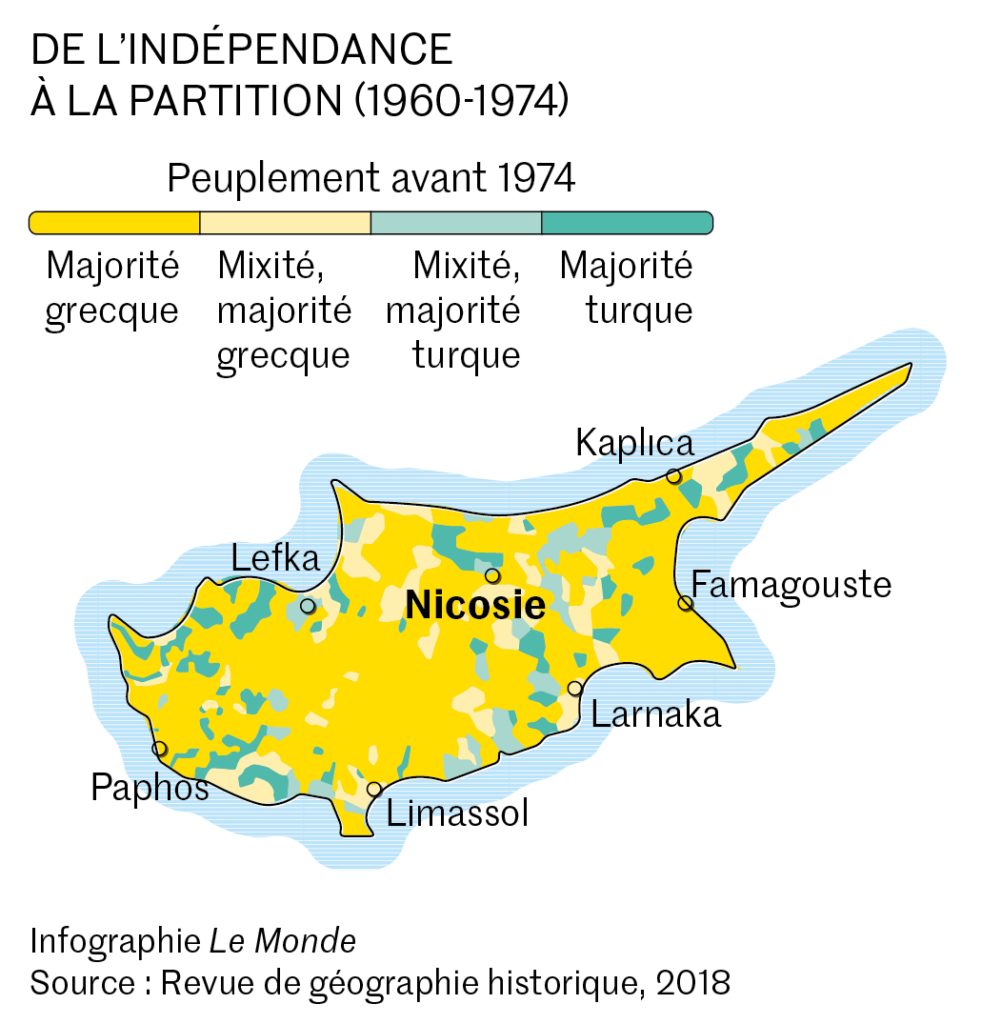

La minorité turque (18 % de la population) riposte en réclamant le taksim, c’est-à-dire le partage de l’île entre la Grèce et la Turquie. Des émeutes contre la minorité grecque éclatent à Istanbul, en septembre 1955. Dès lors, le décor était planté : « Ce conflit, initialement de type colonial, devient une lutte entre les nationalismes grec et turc, avec un caractère interethnique dans l’île et interétatique sur le plan régional », souligne Ali Kazancigil, ancien correspondant du Monde à Ankara, dans La Turquie aujourd’hui (Olivier Roy, Universalis, 2004).

Des négociations sont engagées et aboutissent aux accords de Zurich et de Londres, en février 1959, qui créent un Etat indépendant et écartent les options de l’enôsis et du taksim. La République de Chypre est proclamée l’année suivante, comme un compromis entre les deux communautés, qui « n’éprouvaient pas réellement la volonté de construire ensemble une nation », note encore le spécialiste. Le président élu est Mgr Makarios, chef de l’Eglise grecque orthodoxe de Chypre, très vite surnommé par les Etats-Unis le « Castro de la Méditerranée » en raison de son refus de s’aligner sur les positions de l’OTAN.

Le pouvoir est alors divisé entre la majorité chypriote grecque et les Chypriotes turcs, qui obtiennent des droits politiques presque égaux. La Grande-Bretagne, la Turquie et la Grèce se déclarent garantes de l’équilibre constitutionnel. Deux bases militaires britanniques sont maintenues et déclarées souveraines. Elles le sont jusqu’à aujourd’hui.

D’après la Constitution, toujours en vigueur, le président, qui doit être Chypriote grec, et le vice-président, un Chypriote turc, ont tous deux le pouvoir de bloquer les décisions par le biais d’un veto. Une prérogative que les Chypriotes grecs jugent disproportionnée. En 1963, le président Makarios abroge cette parité. La situation se tend et, le 21 décembre, la police chypriote grecque tue des civils chypriotes turcs. S’ensuit une série d’incidents assez sérieux pour que les soldats de la paix de l’ONU soient dépêchés sur l’île.Ils ne la quitteront plus.

Avec l’arrivée au pouvoir en 1967 des colonels à Athènes, un nouveau facteur s’invite sur l’échiquier chypriote : après des années de tensions entre Nicosie et la junte militaire, un coup d’Etat d’extrême droite, soutenu par Athènes, renverse en 1974 Makarios, remplacé par un partisan de l’enôsis. Ankara s’inquiète pour la sécurité de la communauté turque et redoute le rattachement de l’île à la Grèce. « L’occasion est trop belle pour la Turquie, explique Ali Kazancigil. Les forces turques débarquent le 20 juillet à l’aube, au nord de l’île, en vertu de l’article 4 du traité de garantie de 1960, qui leur donne le droit d’intervenir lorsque l’indépendance, l’intégrité territoriale et la sécurité de Chypre sont menacées. »

Le cessez-le-feu, exigé par le Conseil de sécurité des Nations unies, entre en vigueur le 22 juillet. Les forces turques occupent alors près de 38 % du territoire. Le régime militaire grec s’effondre. Au total, 180 000 à 200 000 Chypriotes grecs fuient le Nord vers le Sud, tandis que des dizaines de milliers de Chypriotes turcs font le chemin inverse.

Modification des rapports de force

Ces événements violents de 1974 modifient les rapports de force entre les deux communautés. Désormais, ce sont les Chypriotes turcs qui vont faire preuve d’intransigeance, se montrant de moins en moins enclins à négocier. Dès l’année suivante, le leader proturc et futur président Rauf Denktash proclame unilatéralement la création d’un Etat fédéré chypriote turc, présenté comme la première entité du futur Etat fédéral chypriote.

L’époque est agitée. En Turquie, l’idée que Chypre revêt une importance vitale pour le pays se diffuse au sein de l’extrême droite et des milieux nationalistes. A la manœuvre, Necmettin Erbakan, fondateur du mouvement islamique Milli Görüs et mentor politique de l’actuel président. Jusque-là, la question chypriote était considérée comme l’apanage de la vieille élite kémaliste, notamment de l’armée. « Probablement parce que la défense relevait traditionnellement de leur compétence et que la région égéenne de la Turquie ainsi que les habitants turcs de l’île sont dans l’ensemble assez laïques », avance l’analyste politique turc Selim Koru.

Nicolas Cheviron