Récit Moins de deux semaines ont suffi pour mettre fin à un demi-siècle de dictature. Si l’offensive des rebelles islamistes et de leur coalition a pris le régime par surprise, l’attaque a été préparée depuis plusieurs mois et a reçu l’appui de la Turquie.

Papiers tamponnés à la main, Hoda s’apprête à franchir la frontière entre le Liban et la Syrie avec sa mère et ses filles, leurs valises sous les bras. A Zabadani, près de Damas, son mari et son fils les attendent, « joyeux ». Hoda (toutes les personnes citées par un prénom ont requis l’anonymat), qui s’était installée au Liban voilà plus d’un an, laisse percer son bonheur dans un éclat de rire, en quittant le poste-frontière côté libanais, à Masnaa : « La peur, l’angoisse d’avant » ont disparu, avec la chute du régime Al-Assad, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 décembre.

Lire aussi | En direct, Syrie : la France et l’Allemagne se disent prêtes à coopérer, sous conditions, avec le nouveau régime

Cela fait « des années » qu’elle attendait ce moment qui semblait si improbable : Bachar Al-Assad n’était-il pas parvenu à se maintenir au long de toutes ces années de guerre, de répression, et même de privation économique ? Aujourd’hui, la Syrie bascule dans une nouvelle ère, et dans l’inconnu, avec de nouveaux maîtres : les factions insurgées, dont la plus puissante est Hayat Tahrir Al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant, ancienne branche d’Al-Qaida en Syrie). En ce dimanche 8 décembre, Hoda fait un vœu : « Ne plus jamais avoir peur. »

La Syrie vient de tourner une page de son histoire en l’espace de douze jours. Abdelkarim était avec la rébellion anti-Assad, dansle Qalamoun, région proche de Damas, jusqu’en 2013, avant de se réfugier au Liban. Il n’a plus vu sa famille, restée en Syrie, depuis onze ans. Il ne rentre pas encore, il doit prendre le temps d’organiser son départ, mais, ce dimanche, il est convaincu de connaître déjà un morceau du récit qui reste à écrire du fulgurant renversement du régime baasiste : « Dès le début de l’offensive des rebelles d’Idlib, j’ai su que Bachar [Al-Assad] allait tomber, car les combattants ont avancé à la vitesse de la lumière, sans être arrêtés. »

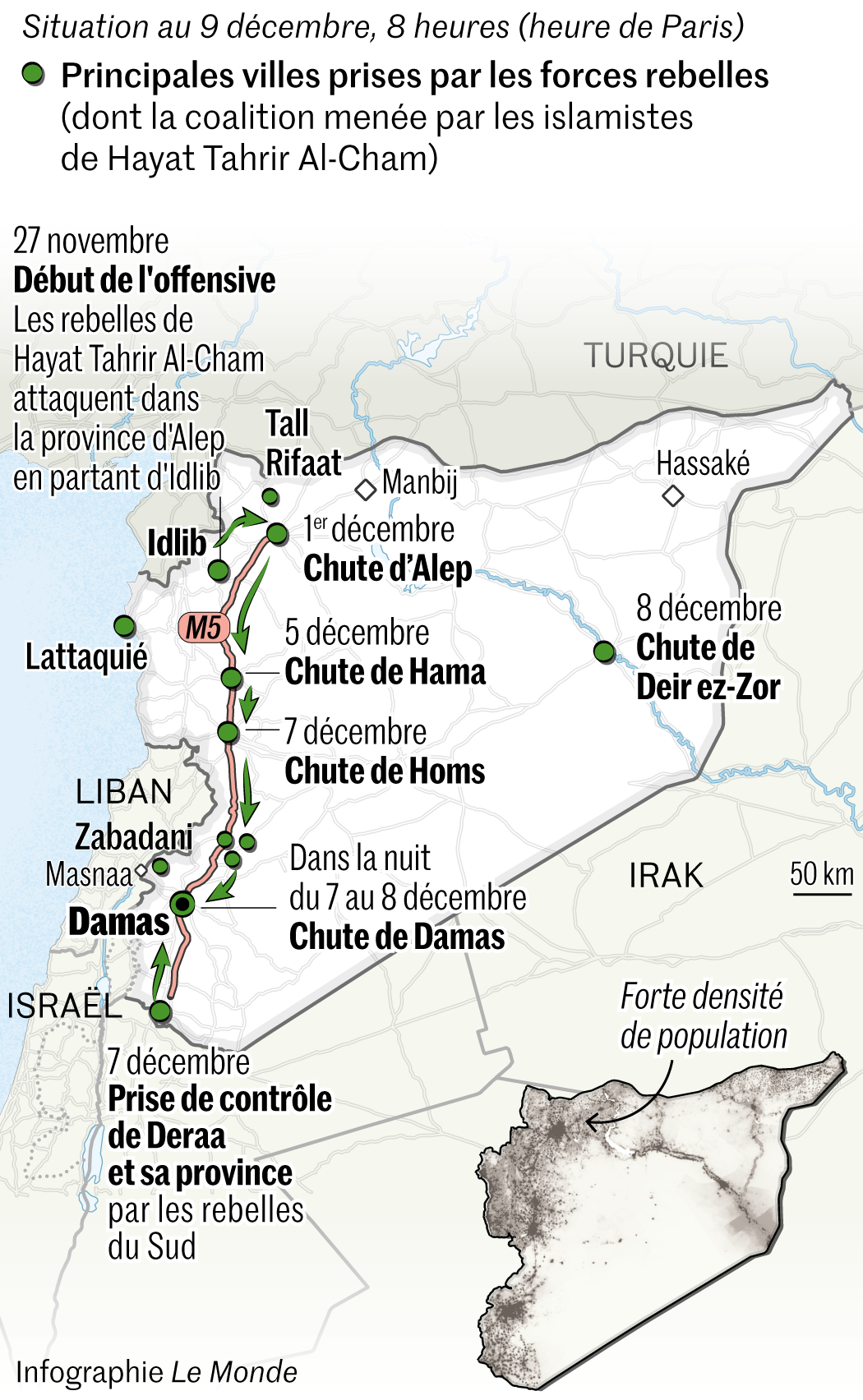

Quand débute cette attaque, mercredi 27 novembre, lancée par une coalition insurgée partie de l’enclave d’Idlib, et comprenant des combattants de HTC et ceux de factions pro-Ankara, peu de monde y prête attention. Les regards sont rivés sur la frontière libano-israélienne : une trêve vient d’entrer en vigueur entre le Hezbollah et l’Etat hébreu, après deux mois d’offensive israélienne au pays du Cèdre.

Lire aussi l’entretien | Syrie : « On a sous-estimé l’état de délabrement du régime Al-Assad »

L’alliance anti-Assad, elle, avance. Et vite. Elle prend des villages, s’empare de l’autoroute qui relie les villes d’Alep et de Damas. Les lignes de défense de l’armée syrienne sont faibles autour d’Alep, la deuxième ville du pays, dans le nord-ouest de la Syrie. La métropole est censée être défendue au sol par les milices iraniennes et le Hezbollah libanais, et dans les airs par l’aviation russe. Mais cette dernière, qui avait pourtant intensifié ses raids dans les semaines précédentes sur Idlib, semble passive. Quant aux forces pro-iraniennes, elles se sont retirées. Le Hezbollah avait déjà redéployé une majorité de ses hommes sur le front libanais, en raison de la guerre avec Israël.

L’armée syrienne, à son tour, quitte Alep, vendredi 29 novembre, tandis que les rebelles entrent dans ses faubourgs. « On nous a donné l’ordre d’aller à Hama, et on nous a assuré que, de là, il y aurait une contre-offensive, raconte, sous le couvert de l’anonymat, un jeune conscrit rencontré dimanche à Masnaa, où il tentait de fuir au Liban. Mais à Hama, on nous a de nouveau dit de nous retirer. »

Grandes scènes de joie

Jeudi 5 décembre, les rebelles, bien équipés et armés de drones, prennent le contrôle de Hama, restée dans les mémoires comme le symbole de la répression du régime Al-Assad : l’écrasement de la rébellion des Frères musulmans par un immense massacre et par la destruction de Hama, en 1982, du temps de Hafez Al-Assad, le père de Bachar. Alors que, à Alep, l’arrivée de la coalition insurgée, quelques jours plus tôt, a été accueillie avec prudence et même sidération, la prise de Hama donne lieu à de grandes scènes de joie parmi les habitants restés sur place.

Le lendemain, l’armée syrienne se retire de Deir ez-Zor, dans l’est du pays, reprise immédiatement par les forces kurdes. Les soldats de Damas quittent aussi Deraa et Souweïda, dans le Sud, où des factions rebelles se déploient. Le régime, qui depuis une douzaine d’années n’a plus le contrôle de la frontière avec la Turquie, ne contrôle désormais plus les points de passage avec l’Irak et la Jordanie. Signe de la débandade du régime, on voit des soldats syriens fuir en franchissant la frontière avec l’Irak. Après une série de bombardements israéliens sur les passages entre le Liban et la Syrie, seul un point frontalier est encore actif : celui de Masnaa. Dans la nuit de samedi à dimanche, les services de sécurité, du côté syrien, le désertent.

Homs, troisième ville du pays, est à son tour abandonnée par l’armée, samedi. Dimanche, les rebelles entrent dans Damas, où des tirs de joie nourris retentissent au petit matin. Quelques heures plus tard, Abou Mohammed Al-Joulani, le chef de HTC, que l’on avait vu effectuer une visite surprise mercredi à Alep, se rend à la mosquée des Omeyyades, lieu emblématique de la capitale. Bachar Al-Assad a pris la fuite. Dimanche soir, les médias russes annonceront qu’il a été accueilli, avec sa famille, en Russie.

Lire aussi | En Syrie, la chute de Bachar Al-Assad, président par accident, modernisateur raté et despote sanguinaire

C’est la fin de plus d’un demi-siècle de règne de la famille Al-Assad et le triomphe d’une offensive si fulgurante que toute analyse devient caduque quelques heures après avoir été formulée. D’Alep à Damas, les images des prisonniers politiques libérés, marchant parfois hagards mais heureux dans les rues, après tant d’années passées en captivité, resteront comme un des moments marquants de ces folles journées.

Feu vert d’Ankara

L’offensive, présentée au départ comme une réponse aux frappes des aviations russe et syrienne de ces derniers mois, avant qu’Abou Mohammed Al-Joulani affirme aux médias américains que son but est de renverser le régime, a été mûrie bien en amont. Dès avant l’été, les préparatifs étaient finalisés. Des cellules dormantes ont été activées dans plusieurs villes. L’affaiblissement du Hezbollah, dont la direction a été décapitée au Liban par l’armée israélienne, a joué en faveur des rebelles. Le degré d’organisation de l’attaque ne laisse guère de doute sur l’existence d’un plan d’ensemble, à tout le moins, jusqu’aux raids éclair sur Alep, voire Hama.

La Turquie ressort comme la puissance gagnante du renversement de Bachar Al-Assad. Elle a au minimum donné son feu vert aux opérations lancées d’Idlib. En effet, le 27 novembre, Ankara, qui avait refusé en octobre une offensive de HTC – très probablement pour laisser encore du temps aux tentatives de négociation conduites par le président Recep Tayyip Erdogan avec Damas –, ne s’oppose pas cette fois-ci au déclenchement de l’attaque.

Sur le terrain, la Turquie a déployé environ 10 000 à 15 000 soldats dans la région d’Idlib, un chiffre qui varie en fonction des dynamiques militaires et sécuritaires. Ces troupes sont réparties dans plus de 50 bases ou points militaires, selon les accords de désescalade signés avec la Russie et l’Iran. Suffisamment pour qu’aucune action militaire d’ampleur ne puisse se faire sans le feu vert d’Ankara. Ce sont les troupes turques qui contrôlent les entrées et les sorties entre leur territoire et la région d’Idlib, l’acheminement de la nourriture, des biens et infrastructures, des armes et des équipements. Même si les factions de HTC ne sont pas directement liées à Ankara, comme celles de l’Armée nationale syrienne (ANS, coalition rebelle créée fin 2016-2017 et imposée par Ankara en réaction à l’emprise croissante des djihadistes de HTC dans le nord-ouest syrien, frontalier de la Turquie), et même s’il y a eu des accrochages nombreux avec les soldats d’Ankara ces dernières années, les contacts et échanges avec les militaires et le renseignement turcs sont quotidiens.

Lire aussi | Syrie : face à Bachar Al-Assad, treize ans de valse-hésitation des grandes puissances

On ne découvrira la participation de l’ANS qu’une fois Alep aux mains des milices rebelles. Le groupe inféodé à Ankara s’est d’abord gardé de communiquer sur sa présence dans les combats. Une fois la deuxième ville du pays tombée, le gros des bataillons de l’ANS se dirige ensuite vers le nord, dimanche 1er décembre, pour bloquer le couloir de Tall Rifaat à Manbij, sous le contrôle des forces kurdes. HTC se dirige, lui, vers le sud, d’une manière tout aussi coordonnée. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, établi au Royaume-Uni, HTC et l’ANS auraient, ensemble, permis la prise de 21 villages à l’ouest d’Alep. Armée et stipendiée par la Turquie, l’ANS comprend à la fois des groupes locaux et des unités venues des régions de Damas, Homs et Deraa. Certains rebelles originaires du sud du pays auraient d’ailleurs suivi, selon plusieurs sources, les unités de HTC dans leur course vers Damas.

Soudaine, voire étrange, normalité

Autre signe du degré de préparation : le déploiement extrêmement rapide, sur le terrain à Alep, d’organisations civiles opérant jusqu’alors uniquement dans l’enclave insurgée d’Idlib. Les voilà qui distribuent du pain à des Alépins encore sous le choc et incertains de la tournure des événements. Des visites sont menées auprès de responsables religieux de la minorité chrétienne, pour les rassurer. En quelques jours à peine, de premiers témoignages font état d’une soudaine, voire étrange, normalité. Les soldats ont disparu, et des voitures de police patrouillent dans les rues comme dans une ville ordinaire. Un témoin dit : « Le fait qu’il n’y ait plus de militaires du régime, que des policiers soient désormais déployés ainsi que les casques blancs, de la défense civile syrienne, est rassurant. »

Un Alépin exilé en Turquie affirme, lui, être rentré dès mardi 3 décembre dans sa ville. Ancien ingénieur au centre de communication d’Alep, il a été contacté par un de ses anciens chefs. Celui-ci lui a promis un salaire compris entre 150 et 300 dollars par mois (entre 142 et 284 euros), soit cinq à dix fois plus qu’un salaire habituel, suffisamment en tout cas pour faire vivre une famille de quatre personnes. Sur les réseaux sociaux, des vidéos font état du retour dans leur ville, en voiture, de familles alépines, réfugiées jusqu’alors chez le voisin turc.

Avant même l’annonce de la chute de Damas, Recep Tayyip Erdogan a tenu à célébrer, samedi 7 décembre, avec une verve et un plaisir non dissimulés, l’« existence d’une nouvelle réalité politique et diplomatique désormais en Syrie ». En déplacement à Gaziantep, une ville située à moins d’une heure de route de la frontière syrienne, le chef de l’Etat a expliqué que « les attaques croissantes contre les civils » dans la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, « ont déclenché les derniers événements comme la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ».

La Turquie, soutien des groupes d’insurgés

L’allusion est claire : pendant des semaines, avant l’attaque éclair du 27 novembre contre Alep par les milices rebelles, les avions de chasse russes et syriens avaient bombardé à plusieurs reprises la région. Dans son discours, retransmis à la télévision, le président Erdogan a précisé, sous forme de quasi-aveu, qu’« il n’[était] pas possible pour la Turquie d’ignorer les développements dans un pays avec lequel elle partage une longue frontière et [qu’]elle ne permettra[it] aucune menace à sa sécurité nationale ».

Lire aussi | La chute de Bachar Al-Assad, un revers d’ampleur pour la Russie de Vladimir Poutine

Le chef de l’Etat a enfoncé le clou en insistant sur le fait que le président Bachar Al-Assad avait eu tort de repousser indéfiniment les efforts d’Ankara pour rétablir des relations entre les deux capitales et trouver une sortie de crise négociée. Damas n’a pas pu, selon lui, « apprécier la valeur de la main tendue par la Turquie ni comprendre ce que cela signifiait ». Et le chef de l’Etat de conclure en forme de satisfecit : « La Turquie est aujourd’hui du bon côté de l’histoire, comme elle l’était hier. »

Bachar Al-Assad n’avait jamais oublié le rôle joué par la Turquie dans son soutien au soulèvement populaire contre son régime, en 2011. Il avait fait du retrait des troupes turques du sol syrien la condition sine qua non d’un début d’avancée diplomatique. Il refusait tout infléchissement envers l’opposition. Porté par l’appui que lui avaient offert les Emirats arabes unis à partir de 2018, en ouvrant le chemin pour la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe, advenue en 2023, sans doute a-t-il cru qu’il disposait de cartes qui lui évitaient de devoir lâcher du lest vis-à-vis de la Turquie.

Pendant des années, les gouvernements successifs de l’actuel président Recep Tayyip Erdogan ont été les principaux soutiens des groupes d’insurgés. La Turquie est même devenue pendant longtemps le « protecteur », voire le « parrain de l’opposition syrienne », selon l’expression de Gönül Tol, spécialiste de la diplomatie turque et autrice d’Erdogan’s War (« la guerre d’Erdogan », Oxford University Press, 332 pages, 35 euros, non traduit).

« Trahisons au sein de l’armée »

La proximité d’Ankara avec les Frères musulmans, qui se sont alignés dès le début de la guerre civile avec des factions de l’opposition, ainsi que la volonté d’empêcher les militants kurdes de se masser à la frontière turque et la recherche croissante de stabiliser le nord du pays pour y renvoyer les réfugiés installés sur son territoire ont été les moteurs de cette politique d’intervention d’Erdogan en Syrie. Avec, comme point d’orgue, l’occupation des régions du nord du pays à partir d’août 2016 par les forces armées turques et leur allié – l’ANS et ses milices.

Mais si Ankara était dans la boucle de l’offensive qui se préparait, il est difficile d’imaginer que les services de renseignement syriens – et russes – n’aient pas eu vent de ce qui se tramait. L’absence de préparatifs, du côté du régime, apparaît dès lors déconcertante. L’ampleur de l’offensive a-t-elle été sous-estimée ? La débandade de l’armée syrienne s’explique-t-elle par les seuls facteurs de la fatigue et de la démotivation, en raison des salaires misérables des troupes et d’un quotidien devenu intolérable dans une Syrie appauvrie qui ne s’est jamais relevée des plus dures années de combats (2011-2018) ?

Tandis que l’état-major affirmait encore, samedi 7 décembre, en début de soirée, que l’armée veillait à la défense de Damas, des officiers prenaient la fuite vers le Liban. « Je n’arrive pas à croire à ce qui s’est passé. J’étais en service à un barrage à Damas. On nous a demandé de laisser notre position et nos armes, ce que nous avons fait », raconte Ali, un autre conscrit rencontré au poste-frontière de Masnaa, dimanche. Il affirme avoir fui « le chaos à Damas » et redouter désormais des actes de vengeance « sur base sectaire, malgré les déclarations des rebelles » – lui-même appartient à la minorité chiite de Syrie, qui a soutenu Bachar Al-Assad. « On ne comprend pas ce qui s’est passé. Il y a eu tant de trahisons au sein de l’armée pendant cette guerre », ajoute-t-il.

Lire aussi | La chute de Bachar Al-Assad, bourreau de la Syrie, enfin

Ces trahisons, tant l’Iran que le Hezbollah en savent quelque chose. Leurs positions en Syrie ont été bombardées par l’armée israélienne au cours de la guerre, et les raids se sont intensifiés en parallèle du conflit au Liban, du 23 septembre au 27 novembre. Avec l’armée syrienne, le Hezbollah a toujours entretenu une relation de défiance, en raison de la corruption notoire (de l’argent contre le partage de renseignements ou contre l’abandon d’une position miliaire) au sein de ses rangs. Ces deux soutiens importants du régime syrien ont-ils également été pris de court par l’offensive de la coalition dominée par HTC, ou bien, dans une position affaiblie, ont-ils préféré sauver l’essentiel – leur survie – en Iran et au Liban ? Bachar Al-Assad était si affaibli, à la veille de l’offensive rebelle, qu’il était dans une position intenable, censé donner des gages à ses protecteurs, et menacé par le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, mardi 26 novembre, qui estimait qu’il « jou[ait] avec le feu », en citant les transferts d’armes tolérés par son régime au profit du Hezbollah.

Bachar Al-Assad, « un homme en sursis »

Nombre de pays arabes, comme les Emirats arabes unis, la Jordanie ou l’Irak, avaient exprimé, peu après la chute d’Alep, leur soutien à la « souveraineté » de la Syrie. Le président émirati, Mohammed Ben Zayed, avait même contacté directement Bachar Al-Assad. Il se disait que, dans les coulisses, les Emirats faisaient activement du lobbying pour que les Etats-Unis lèvent les sanctions contre le régime – celles-là mêmes qui avaient placé la Syrie sous un embargo de facto, empêchant toute reconstruction –, à charge d’obtenir, en échange, le retrait des forces iraniennes de Syrie. Le déclin de l’Iran dans le territoire contrôlé par le régime a toujours été l’objectif des Emirats, dans leur relance des relations avec Damas.

Mais une source syrienne, très connectée tant du côté de l’opposition que du régime, s’attendait, peu après la chute d’Alep, à un écroulement très rapide du pouvoir, dans une Syrie devenue un Etat failli. Elle parlait d’une offensive rebelle rendue possible par un « accord entre la Turquie et la Russie »,estimant que les bombardements de Moscou en soutien au régime de Damas n’étaient que de pure façade. Elle affirmait tenir d’un responsable saoudien que Bachar Al-Assad était « un homme en sursis ». Des propos qui auraient été tenus début novembre.

Si le rapprochement arabe avec le régime syrien s’était fait pour des raisons pragmatiques – tenter de réduire l’influence iranienne, gérer les frontières et le flux de réfugiés syriens –, Bachar Al-Assad demeurait en quarantaine aux yeux de la plupart de ses pairs. Les points marqués par Ankara sont cependant loin d’être une source de réjouissance dans les monarchies arabes. Les Emirats arabes unis, hostiles à l’islam politique, ne peuvent voir que d’un mauvais œil l’ascension de HTC. Et, surtout, les pays arabes peuvent craindre les effets domino de la nouvelle donne à Damas.

« Le renversement du régime syrien est la suite de la déflagration causée par le 7 octobre 2023 [l’attaque du Hamas contre Israël], dont les effets ne sont pas finis. La chute d’Al-Assad complique un peu plus le jeu régional », estime un observateur. Alors que le quotidien libanais pro-Hezbollah Al-Akhbar estimait, au lendemain de la prise d’Alep par la coalition insurgée, que l’offensive avait effectivement été le fruit d’un soutien d’Ankara, mais que la Syrie était dans le même temps le théâtre d’une convergence d’intérêts turcs (fragiliser Bachar Al-Assad) et israéliens (continuer d’affaiblir « l’axe de la résistance » contre l’Etat hébreu mené par l’Iran), cet interlocuteur voit les choses autrement : « A Idlib ont été organisées des condoléances pour Yahya Sinouar [le leader du Hamas tué à Gaza en octobre]. Des figures du Hamas ont été libérées de prison par les rebelles. C’est une question de semaines avant que Gaza et les Palestiniens soient un motif de ralliement à Damas. Ce qui risque peu de plaire, ni à Israël ni aux pays arabes. »

Restaurer l’unité du pays.

Les défis ne manquent pas pour la phase de transition qui s’ouvre en Syrie. Comparées aux scènes d’anarchie qui se sont produites à Bagdad après l’invasion américaine et le renversement de Saddam Hussein en 2003, les premières étapes, d’Alep à Damas, se sont mieux passées. Dans la capitale, comme dans d’autres villes, des manifestants ont renversé et piétiné des statues de Hafez Al-Assad, qui a dirigé la Syrie de 1971 à sa mort en 2000, et de son fils Bachar. Des résidences de la famille Al-Assad ont aussi été pillées. Des scènes prévisibles. Le premier ministre, Mohammad Ghazi al-Jalali, a déclaré que son pays devait organiser des élections libres afin que les Syriens puissent choisir leurs dirigeants. Il a ajouté être en contact avec le chef de HTC pour discuter de la transition.

Plane aussi le risque de rivalités entre groupes armés de différentes obédiences et répondant à divers soutiens dans un pays où opèrent une multitude d’acteurs régionaux et internationaux, dont les Etats-Unis, la Russie et la Turquie. Quels seront les projets d’Ankara face aux forces kurdes soutenues par Washington ? Une source au sein de la sécurité turque a déclaré, dimanche 8 décembre, que les factions de l’ANS étaient sur le point d’arracher le contrôle de la ville de Manbij, située à l’est d’Alep. Les milices contrôleraient 80 % de cette poche dirigée par les Kurdes à l’ouest de l’Euphrate. Un des objectifs qu’Ankara n’a jamais perdus de vue semble prendre forme après à peine dix jours d’offensive : pousser les forces kurdes jusqu’à la rive est du fleuve.

Lire aussi | L’ascension d’Abou Mohammed Al-Joulani, de djihadiste en Irak à nouvel homme fort de la Syrie

Mais le plus grand défi est sans doute de restaurer l’unité de la Syrie. La société syrienne a été affaiblie et décimée par la répression et la guerre, entre immenses pertes humaines et exils forcés à grande échelle. Si les rebelles ont appelé à ce qu’il n’y ait pas d’actes de vengeance, les cœurs sont lourds. Le repli confessionnel n’a cessé de s’accentuer au cours du conflit. Le mouvement au poste-frontière de Masnaa, dimanche, illustrait deux visions radicalement différentes de la nouvelle donne à Damas : le flux de ceux qui rentraient, le cœur joyeux, et la peur de ceux qui tentaient de rejoindre le Liban.

Nombre d’entre eux étaient refoulés par la sûreté générale (le service de sécurité libanais chargé des frontières), dont les agents précisaient qu’ils n’avaient pas de papiers en règle, n’ayant pu recevoir de tampon de sortie du côté syrien, en raison de la situation chaotique. Mais, dans les faits, Beyrouth ne veut pas d’un nouvel afflux massif de Syriens. Le Liban est fragilisé par une crise financière qui dure depuis cinq ans et par la récente guerre entre Israël et le Hezbollah – dont les avions de chasse ont survolé Beyrouth dans la nuit de dimanche à lundi – et sait qu’il n’est pas à l’abri d’une déstabilisation. Alors que le renversement de Bachar Al-Assad a été accueilli par des tirs de joie dans des régions sunnites prorébellion, le sentiment de défiance domine dans les zones chiites pro-Hezbollah. L’armée s’est déployée, dimanche, dans la région de la Bekaa, frontalière avec la Syrie. La chute du régime syrien, vieux de plus de cinquante ans, est un séisme au Proche-Orient, dont les répliques sont encore inconnues.

Voir aussi | Enquête vidéo : comment les rebelles ont renversé le régime de Bachar Al-Assad