« Dans le pays, l’inflation explose, la livre turque dégringole et les signes d’appauvrissement de la population se multiplient. Dans le même temps, le PIB et la croissance augmentent. Les spécialistes l’assurent : la résilience de l’économie turque est un casse-tête » rapporte Nicolas Bourcier dans Le Monde du 20 novembre 2022.

Parler d’économie en Turquie, c’est un peu monter sur un ring avec un adversaire masqué où tous les coups sont permis. On en ressort étourdi, avec l’étrange sensation d’être en perte totale de repères. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis vingt ans, le répète à qui veut l’entendre : il faut savoir « rester patient et garder confiance » en temps de crise, parce que « nous savons ce que nous faisons et nous savons comment le faire ». Le ministre des finances, Nureddin Nebati, troisième personnalité proche du chef de l’Etat à occuper ce poste en deux ans, s’est essayé, il y a un mois, à Istanbul et en public, à une explication sémantique de la situation, privilégiant, dans une formulation pour le moins alambiquée, « une approche hétérodoxe » qui, selon cet ancien membre du conseil d’administration de Türk Telekom, « représente une rupture épistémologique avec la pensée économique néoclassique et gagne en importance avec les sciences comportementales et neuroéconomiques ».

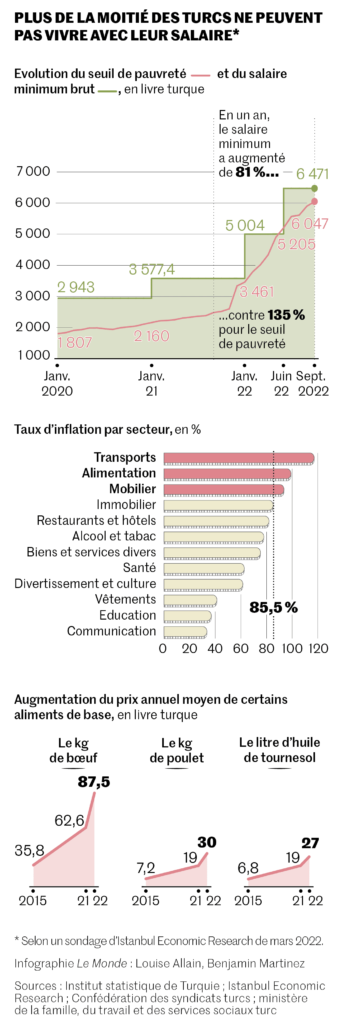

Vues de haut, les données chiffrées donnent effectivement un certain tournis. Depuis 2018, le pays semble n’avoir enregistré qu’une succession de crises monétaires, chacune plus grave que la précédente. La livre turque (TL) a perdu plus de 28 % face au dollar depuis le 1er janvier. Elle avait fondu de 44 % en 2021. La balance commerciale s’est creusée de 430 % en octobre. L’inflation, elle, atteint au cours du même mois, selon l’institut statistique de Turquie, un niveau record en un quart de siècle, à 85,5 % sur un an. Dans le détail, cela donne une envolée des prix de 117 % pour les transports, 99 % pour l’alimentaire et 85 % le logement. Selon la Confédération des syndicats de Turquie (DISK), ces augmentations grèvent les plus bas salaires et les foyers précaires de 126 % à 146 %. Autant dire une gageure quand on sait que plus de la moitié des salariés turcs perçoivent le salaire minimum, soit 5 500 LT, moins de 300 euros par mois.

A ces résultats vertigineux s’ajoutent ceux de la Chambre de commerce d’Istanbul, qui établit l’inflation annuelle à 108,7 %, et les calculs d’un groupe d’économistes et de chercheurs indépendants, ENAG, qui estime que la hausse de l’indice des prix à la consommation serait encore bien plus élevée et atteindrait 185 %. Pour l’expert financier et très critique Atilla Yesilada, « la Turquie aurait été dans de meilleures conditions si une météorite lui était tombée dessus ».

Paradoxe

Et pourtant, à regarder de près, au ras du bitume des mégapoles et des cités champignons turques, le pays renvoie l’image d’un marché en plein boom avec sa cohorte de nœuds routiers perpétuellement embouteillés, ses boutiques aux étals pleins et ses rues noires de monde. Les restaurants et bars chics d’Istanbul, d’Izmir ou d’Ankara ne désemplissent pas. Les familles des pays du Golfe en goguette, du Maghreb ou de Russie, toujours plus nombreuses, n’ont pas l’heur de s’émouvoir outre mesure de la valse des étiquettes. Au jeu des comparaisons, l’iPhone 14 dernier cri de chez Apple (53 000 TL) équivaut au prix de vente en 2015 d’une Volkswagen Golf dans sa version de base (55 000 TL)… et jamais autant de téléphones ne se sont vendus.

De fait, la résilience de l’économie réelle turque est un véritable casse-tête en forme de puzzle, assurent les spécialistes. Le pays a été une des rares grandes économies de la planète à afficher une croissance positive en 2020. L’année suivante, le produit intérieur brut (PIB) filait crânement vers + 11 %. Selon les derniers chiffres officiels, la production industrielle annuelle moyenne a augmenté, en juin, de 10,5 %. La croissance au deuxième trimestre est de 7,6 %, soit très légèrement mieux sur le papier qu’au premier trimestre (7,3 %). De quoi laisser rêveur, en dépit du paradoxe de la situation.

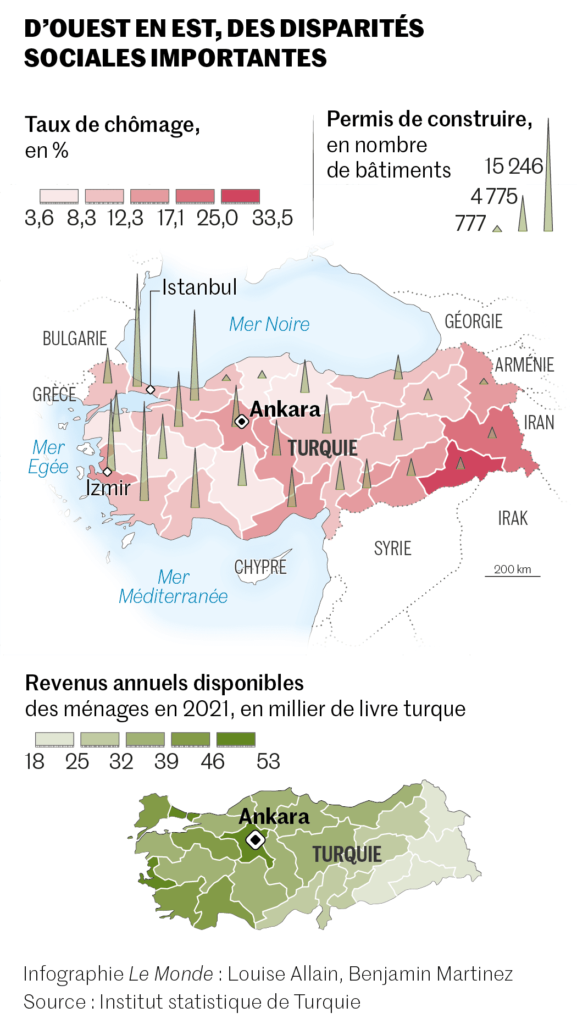

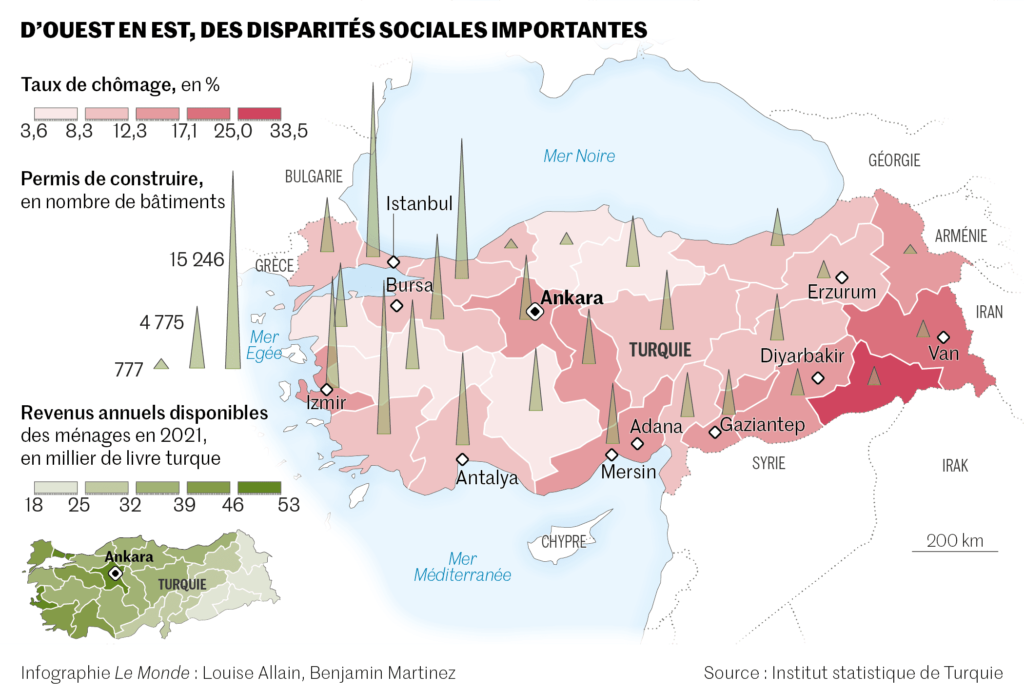

« Il n’y a pas d’exemple comme le cas turc », dit Haluk Levent, économiste et professeur à l’université Bilgi d’Istanbul. Selon ce spécialiste reconnu des mécanismes inflationnistes et du chômage, le pays est en crise et d’une manière bien plus profonde et structurelle qu’on ne l’imagine. « Surtout, il n’y a pas de feuille de route connue pour en sortir, précise-t-il. Erdogan a tout fait pour tourner le dos à la récession de 2018 en mettant l’accent sur la croissance et en négligeant totalement l’inflation. » D’après lui, le système mis en place aboutit à gonfler une bulle extrêmement dangereuse, une sorte de cavalerie financière, bâtie sur la dette privée, dont on imagine mal ne pas voir un jour l’implosion. « Le pouvoir a fait le choix d’une politique économique populiste et ultralibérale, uniquement tournée vers la production et la construction en maintenant des taux bas, contrairement à toutes les règles économiques de base, mais très profitable aux petits commerçants et entrepreneurs, son vivier électoral, et aux banques. » Selon ses propres calculs, près de 35 % de la croissance affichée du pays provient du secteur financier.

« Cherté de la vie »

Pour essayer de comprendre la nature de l’édifice, ses contradictions et sa façon de tenir debout, il faut imaginer une épreuve de force, un « bras de fer » dit The Economist, entre deux dynamiques. D’un côté, celle des entreprises poussées par le vent du « business » et qui tire à sa manière l’économie turque. De l’autre, la politique erratique du gouvernement qui l’érode, du moins la place dans une situation d’extrême tension et de vulnérabilité. A rebours des théories économiques classiques, Recep Tayyip Erdogan considère depuis des années que les taux d’intérêt élevés favorisent l’inflation. Son mantra : « Nous n’avons pas de problème d’inflation, mais un problème de cherté de la vie. » Une théorie qu’il nourrit auprès de ses auditoires, comme ici à Ankara, devant l’Union des chambres et des Bourses de Turquie : « Peut-on vraiment investir avec des taux élevés ? Peut-on embaucher ? Peut-on produire ? Non, c’est impossible », assure-t-il, en ajoutant : « Il ne faut pas écraser nos investisseurs avec des taux élevés. »

Lire aussi : De mystérieuses entrées de capitaux au secours du gouvernement turcLa banque centrale a été placée sous son étroit contrôle, après les limogeages successifs de trois gouverneurs en trois ans, jugés trop mous dans l’application de sa vision de l’économie. Entre septembre et décembre 2021, l’institution a été ainsi contrainte de baisser son taux directeur de 19 % à 14 %, ce qui a entraîné une chute drastique de la devise. Cette année, la banque centrale a encore abaissé, en octobre, pour le troisième mois consécutif, son principal taux directeur, de 12 % à 10,5 %. A chaque fois, comme pour tenter de tenir à bout de bras la livre, l’institution a jeté des milliards de dollars de sa réserve en devises sur les marchés.

A l’inverse, pour augmenter ses propres réserves et soutenir sa monnaie, le gouvernement exige depuis avril des entrepreneurs qu’ils convertissent, au minimum, 40 % de leurs revenus en livres auprès de la banque centrale, à un cours imposé et moyennant une commission de change. Ce plafond était encore de 25 % en janvier. La mesure pénalise les petits et grands patrons, eux aussi importateurs de matières premières ou de produits intermédiaires, les privant des devises nécessaires à leurs achats. Si l’on ajoute à ce tableau le fait que la Turquie a un besoin ontologique d’importer pour produire, qu’elle est connue pour son manque d’appétence pour l’épargne, et qu’elle doit attirer des capitaux étrangers pour couvrir ses déficits, on commence à toucher au cœur et aux limites du « modèle économique turc », comme le vantent les dirigeants d’Ankara.

« Tic-tac »

Lorsque Recep Tayyip Erdogan arrive au pouvoir en 2003, il entreprend toute une série de réformes qui vont transformer un pays dont l’Europe devient le véritable point d’ancrage économique. Le premier ministre, avec son Parti de la justice et du développement (AKP), ouvre, littéralement et dans tous les secteurs, les marchés, notamment aux entrepreneurs d’Anatolie. Il privatise les grands groupes publics comme Türk Telekom, les géants du gaz et du pétrole, les ports et les aéroports. Il libéralise le marché du travail, réforme les systèmes bancaires et de crédits, promeut l’esprit d’entreprise. Non sans succès : au cours des dix premières années de règne, le pays connaît une croissance de 6 % à 9 % par an. Les investisseurs étrangers injectent près de 400 milliards de dollars (soit 385 milliards d’euros) dans l’économie entre 2003 et 2012. Au cours des vingt années précédentes, le total s’élevait à 35 milliards de dollars.

Lire aussi : En Turquie, la crise monétaire affecte les ménages modestes et la classe moyenneLe revenu par habitant se trouve multiplié par 2,5 et le pays voit grossir une nouvelle classe moyenne, celle d’une bourgeoisie islamo-conservatrice, prospère et pieuse. En 2013, l’AKP est invité au G20. « La politique économique d’Erdogan et du gouvernement à l’époque était la suivante, explique Erdal Yalcin, professeur d’économie à l’université de Constance (Allemagne) : ils ne voulaient pas que l’Etat stimule l’économie par le biais de la dette comme cela avait été fait durant les décennies précédentes. Ils ont ouvert la dette privée et privatisé à tout-va. Quelque chose de très impressionnant s’est produit, et ce jusqu’à ce jour : malgré les risques, le budget de la Turquie est resté incroyablement stable pour un pays émergent. Le ratio d’endettement est resté inférieur à 40 %. Le déficit devrait même être de 3,4 % cette année. Ce sont presque des critères de Maastricht ! »Le spécialiste ajoute : « Le problème c’est que, d’un point de vue économique, il s’agit là d’une politique kamikaze. Les ménages turcs sont extrêmement endettés, les banques en manque de liquidités et le trou de la dette extérieure en devises atteint plus de 440 milliards de dollars, soit près de la moitié de la production économique totale. » Une dette en devises étrangères d’autant plus problématique que la livre turque est devenue une monnaie volatile. « Nous sommes bien en présence d’une bombe à retardement qui fait tic-tac », dit-il.

Boom de l’industrie du bâtiment

Les premières fissures ont commencé au mitan des années 2010. C’est en 2014 qu’Erdogan s’attaque à l’indépendance de la banque centrale, fustigeant une « attitude non positive » de sa part. Certes, il introduit, pour la première fois dans l’histoire du pays, une sécurité sociale complète, telle que l’assurance-maladie et l’assurance-retraite, mais d’autres réformes calent. Il donne les coudées franches aux grands projets d’infrastructures, dont il raffole. La législation des marchés publics est peu à peu vidée de sa substance. Les gigantesques chantiers de construction sont accaparés presque systématiquement par les quatre ou cinq mêmes groupes industriels. Une bascule s’opère, tirée par un boom de l’industrie du bâtiment, peu productif en matière de PIB, au détriment des traditionnelles exportations manufacturières.

Le resserrement et le durcissement de la politique monétaire américaine provoquent les premières tensions. La livre montre de réels signes de faiblesse dès 2017, avant même la crise due au Covid-19 et ses conséquences. Et l’inflation s’affole. « Alors, comment se fait-il que la Turquie existe toujours ? interroge Erdal Yalcin. La réponse est que quand la montagne de dettes privées s’écroule, les investisseurs savent que la Turquie peut encore émettre d’énormes quantités d’obligations, parce que précisément la dette publique est faible. Prenez l’Argentine en guise de parfait contre-exemple. L’inflation y est également gigantesque, sa dette est énorme, mais en Argentine, c’est l’Etat qui est endetté. Avec la Turquie d’Erdogan, ce sont les particuliers qui contractent la dette. C’est pourquoi il poursuit cette politique des taux d’intérêt bas. C’est du pur clientélisme. Cela profite aux ménages, un temps du moins ; ils consomment et ce sont eux qui donnent l’impression que le pays est en croissance. Or, les gens s’appauvrissent au lieu de s’enrichir. » Et d’ajouter : « Le problème de la Turquie n’est pas la politique économique libérale, mais la déstabilisation des institutions et la politisation de tout un système. »

Lire aussi l’enquête : Comment la Turquie est passée en vingt ans du projet de société de l’AKP au pouvoir solitaire d’Erdogan

L’élection présidentielle étant prévue au printemps 2023, les experts sont unanimes pour affirmer que le président et son gouvernement feront tout pour maintenir comme ils le peuvent cette politique de fuite en avant qui leur a plutôt bien réussi, malgré les récents revers aux élections locales. On parle d’un quasi-doublement du salaire minimum en janvier 2023 à 10 000 TL. Erdogan et son ministre des finances insistent inlassablement sur le fait que l’inflation sera maîtrisée, et qu’elle passera sous la barre des deux chiffres après Noël. Déjà, un vaste plan d’accès au logement social a été lancé en grande pompe en septembre avec la promesse de donner accès à 250 000 unités, à partir de 2023, et à des taux plus qu’avantageux.

La bataille s’annonce toutefois extrêmement serrée. Depuis plusieurs semaines, l’accès au crédit se durcit. Les signes d’appauvrissement de la population se multiplient. La faiblesse structurelle de la livre épuise les industriels, qui expriment de plus en plus ouvertement leur mécontentement. La concentration du pouvoir dans les secteurs économiques est, elle aussi, prise pour cible. Pour Timothy Ash, spécialiste des marchés émergents chez BlueBay Asset Management, à Londres, la gestion monétaire désastreuse a placé la monnaie nationale « en état de crise permanente ». Le directeur associé de l’agence de notation Scope Ratings, Levon Kameryan, a révisé à la baisse, le 9 novembre, ses prévisions de croissance du PIB pour la Turquie, à 5,3 % contre 5,8 % en 2022, et à 3 % contre 3,5 % en 2023, en raison « des déséquilibres économiques qui s’accumulent ». De quoi effectivement commencer à perdre pied.

Le Monde, 20 novembre 2022, Nicolas Bourcier